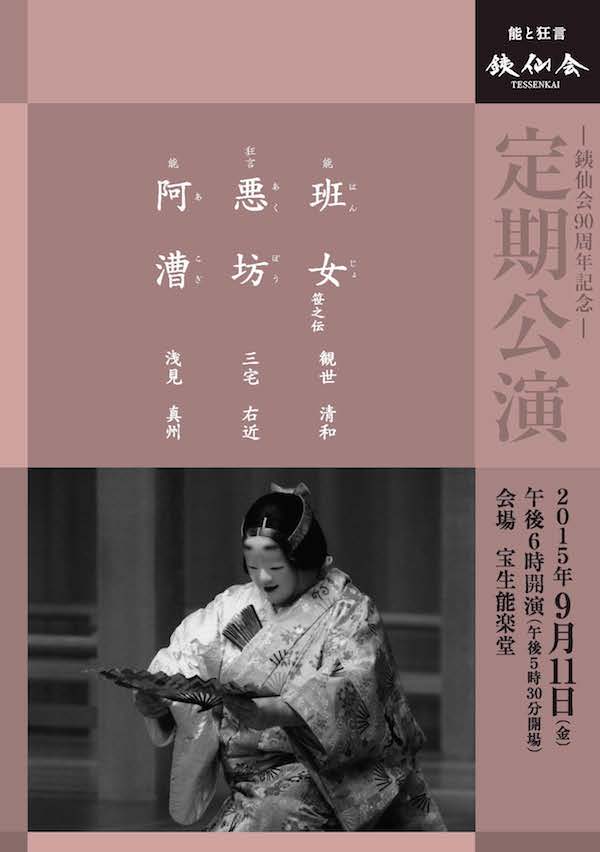

■2015年09月11日 定期公演

能 班女 笹之伝

| シテ | 花子 | 観世 清和 |

| ワキ | 吉田少将 | 殿田 謙吉 |

| ワキツレ | 従者 | 則久 英志 |

| 〃 | 〃 | 御厨 誠吾 |

| アイ | 野上ノ宿ノ長 | 三宅 近成 |

| 笛 | 一噌 仙幸 | |

| 小鼓 | 幸 清次郎 | |

| 大鼓 | 国川 純 |

| 地謡 | 観世 淳夫 | 岡田 麗史 |

| 安藤 貴康 | 清水 寛二 | |

| 長山 桂三 | 観世銕之丞 | |

| 北浪 貴裕 | 西村 高夫 | |

| 後見 | 浅井 文義 | |

| 永島 忠侈 |

美濃国、野上の宿の遊女花子は吉田少将と契り、形見に扇を取り交わした。それ以来毎日扇に眺め入るばかりで客を取らなくなった花子を宿の長は叱責し、宿から追い出す。

花子が行方不明だと知り、少将が下賀茂神社に参詣すると、少将恋しさに狂女となった花子が現れる。花子は形見の扇を手に、少将への思いを連ねて舞い狂う。やがて二人は互いに形見の扇を確かめ合うと、喜びの再会を果たすのだった。

文字通り狂おしいまでの恋慕の情を艶やかに描いた、世阿弥作による物狂能。

さらに詳しい解説は<こちら>から

《90周年によせて》

「班女」は狂女物として四番目物に数えられる曲ですが、同時に主人公である花子という女性の、恋に焦がれる風情を時に激しく、時にメランコリックにも描いています。

それゆえ現在物であっても丁寧に演じることによって三番目のような格調高さが表現できるのだと寿夫や父はよく言っていました。

特に「班女が閨の内には秋の扇の色…」の部分からグーッと三番目物的情念の世界、つまり夢幻能的世界に入って行くのだと…。

またこの曲にはキーワードとして「月」と「扇」が各所で象徴的に語られ、また表現されています。それらが相俟って次第に格調高い舞へと繋がっていくのです。

また父は「楊貴妃」や「羽衣彩色之伝」にも共通する憂愁を湛えた女性の仄かな色香と美しさを表現してみたいとも語っていました。

観世銕之丞

狂言 悪坊

| シテ | 悪坊 | 三宅 右近 |

| アド | 出家 | 三宅 右矩 |

| 小アド | 茶屋 | 前田 晃一 |

道中、酒に酔った乱暴者の悪坊に声をかけられ、無理やり同道させられた出家の者。あまりの酔いに歩くこともままならなくなった悪坊は出家を伴い、茶屋へと入るが、そこでも腰を揉ませるなど出家を散々な目にあわせる。

そうこうするうちにすっかり寝入ってしまった悪坊。出家は仕返しとばかりに…。

能 阿漕

| 前シテ 後シテ |

漁翁 阿漕 |

浅見 真州 |

| ワキ | 男 | 福王 和幸 |

| アイ | 浦人 | 高澤 祐介 |

| 笛 | 寺井久八郎 | |

| 小鼓 | 観世新九郎 | |

| 大鼓 | 安福 光雄 | |

| 太鼓 | 小寺 佐七 |

| 地謡 | 鵜澤 光 | 馬野 正基 |

| 観世 淳夫 | 小早川 修 | |

| 谷本 健吾 | 浅井 文義 | |

| 浅見 慈一 | 柴田 稔 | |

| 後見 | 山本 順之 | |

| 鵜澤 久 |

伊勢阿漕浦を訪れた旅僧。そこへ現れた老人はかつて殺生禁断のこの地で密漁をしたために殺された男のことを語り、実は自分こそその男なのだと明かして消え失せる。

やがて僧の弔いにやつれ果てた姿の男の亡霊が現れた。男は地獄に落ちてなお網を手に殺生を行う自らの執心の深さを語り、地獄の呵責に苦しむ姿を見せると、旅僧に助けを求め、再び海中に消え失せる。

『鵜飼』『善知鳥』とともに三卑賎と呼ばれ、凄惨な地獄の責苦の描写の中に人間の罪業の深さを見事に描いた能。

さらに詳しい解説は<こちら>から

《90周年によせて》

「阿漕」は痩男の類の面を使用する作品群(「善知鳥」「藤戸」「通小町」など)の中では比較的、役者が若い内に取り組む曲です。

この曲には単なる執念だけではなく、例えば前シテの語リからロンギにかけては男のいわばギラギラした野心が感じられますし、またそこへ和歌の遊び(歌人西行の恋の執心のエピソード)をからめているのも、この曲を一層趣深いものにしています。

また後場の太鼓入り立廻リで「善知鳥」同様、シテが禁漁とわかっていても魚を夢中で網に追い込むその姿には、職人(漁師)としての血が騒ぐような面白さがあります。

音楽的にも舞踊的にもその構成がよくできていて独特の味わいがある曲ですが、その辺りの表現の仕方が雅雪や寿夫、父は上手かったのだと思います。銕之丞家の得手曲とも言えるのではないでしょうか。

観世銕之丞