■2016年11月14日

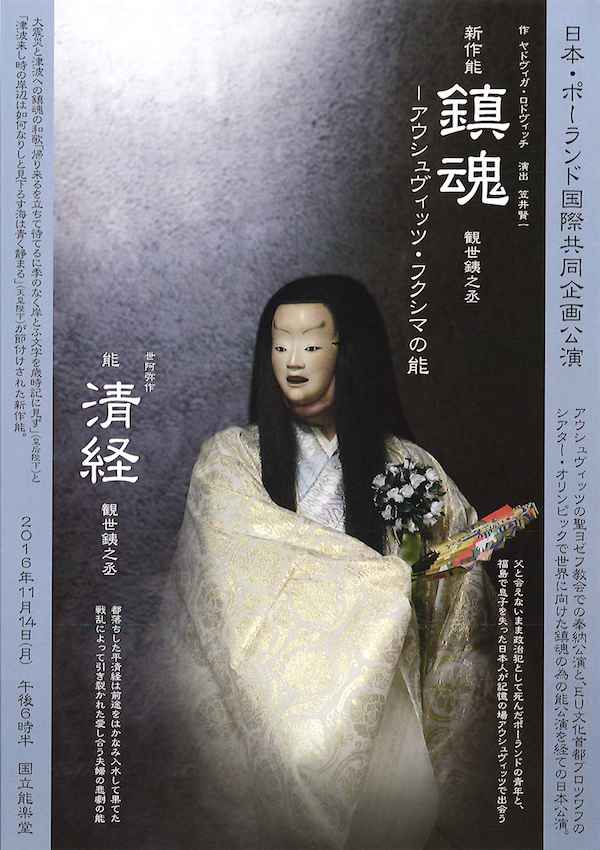

新作能 鎮魂 ―アウシュヴィッツ・フクシマの能

- 能「清経」観世銕之丞

- 新作能「鎮魂」観世銕之丞

- 会 場

- 国立能楽堂

- 日 時

-

- 2016年11月14日(月)

- 18時30分開演(17時45分開場)

能が六百年にわたって人間の根源的な真実を表現し、魂を鎮めてきたことが新作能と古典の名作で証される。

アウシュヴィッツの聖ヨゼフ教会での奉納公演と、EU文化首都ブロツワフのシアター・オリンピックで世界に向けた鎮魂の為の能公演を経ての日本公演。

大震災と津波への鎮魂の和歌「帰り来るを立ちて待てるに季のなく岸とふ文字を歳時記に見ず」(皇后陛下)と「津波来し時の岸辺は如何なりしと見下ろす海は青く静まる」(天皇陛下)が節付された新作能。

能 清経

| シテ | 平清経 | 観世銕之丞 |

| ツレ | 清経ノ妻 | 谷本 健吾 |

| ワキ | 淡津三郎 | 森 常太郎 |

| 笛 | 藤田六郎兵衛 | |

| 小鼓 | 大倉源次郎 | |

| 大鼓 | 原岡 一之 |

| 地謡 | 安藤 貴康 | 馬野 正基 |

| 長山 桂三 | 西村 高夫 | |

| 北浪 貴裕 | 柴田 稔 | |

| 後見 | 鵜澤 光 | |

| 観世 淳夫 |

都落ちを余儀なくされた平家一門。なかにも平家の嫡流重盛の三男清経は前途に絶望し、九州豊前国柳ヶ浦で入水し果てた。

清経の家臣淡津三郎(ワキ)が形見の黒髪を持ち、都に残る清経の妻(ツレ)を訪ねる。

妻は生死をともにと誓い合ったのに、病死ならばともかくも、自ら死を選んだことを恨み哀しむ。形見の黒髪も見るほどに辛く、宇佐八幡に手向け返し、せめて夢になりとも面影を見たいと涙ながらに床に着く。

妻の夢の中に清経(シテ)が現れ、しずかに語りかける。互いに恋しさゆえに行き違ってしまった思いを、恨みかこちあう二人。やがて清経は都落ちのあとの様々な出来事を語る。落ちのびた九州も追い落とされ、頼みの宇佐八幡の神託にも見捨てられ、望みを失う。

保元の頃は花と栄えた一門が、寿永の頃には都落ちし、秋の紅葉のように散り散りに浮かび漂う儚さ。清経はこのまま憂き目を見るよりはと思い切り、横笛を吹き鳴らし、朗詠をし、念仏ののち入水した。死して後は修羅道の苦患に苛まれると訴えるが、死に臨んでの念仏の功徳で成仏したと消え失せる。

世阿弥作の修羅能の名作。戦で引き裂かれた男女の心の襞を描き切った。

解説

聞手 笠井 賢一(演出家)

新作能 鎮魂

| 前シテ 後シテ |

熊手を持つ老人 アチュウの霊 |

観世銕之丞 |

| ツレ | 福島から来た日本人 | 西村 高夫 |

| アイ | アウシュヴィッツ 強制収容所博物館の 日本語案内人 |

深田 博治 |

| 笛 | 藤田六郎兵衛 | |

| 小鼓 | 大倉源次郎 | |

| 大鼓 | 原岡 一之 | |

| 太鼓 | 小寺眞佐人 |

| 地謡 葬られざる人々の霊(遺骨) | |||

| 安藤 貴康 | 北浪 貴裕 | ||

| 谷本 健吾 | 柴田 稔 | ||

| 長山 桂三 | 馬野 正基 | ||

| 後見 | 鵜澤 光 | ||

| 観世 淳夫 | |||

東日本大震災の津波で息子と家を失い、原発事故で故郷をも失った福島から来た男(ツレ)がアウシュヴィッツを訪ねる。アウシュヴィッツの公式ガイドの日本人(アイ)が案内をする。その二人の前に庭掃きの老人(前シテ)が現れ、大地をくしけずり骨を拾い、箱に納め、話しかける。政治犯として獄死したアチュウ青年が拷問のすえ、61617番として、この地の数え切れぬ死者に先駆けて昇天したと語り、戦争にとられていた父が帰還したのは、アチュウ青年が空の棺のまま葬られて五年も経ってからだったという。福島の男も津波に見舞われ、原発事故が起きて故郷と息子を失ったことを語り「息子よ!」と呼びかける。庭掃きの老人は「父よ!」と言い残して消える。(中入)

福島から来た男の、日本人がなぜアウシュヴィッツのガイドをするのかという問いに、この地は「歴史と真実の出会いの場」であり、世界遺産に認定されている、負の遺産とも言われる。日本の原爆ドームも世界遺産であり、それは2度と同じ過ちを繰り返さないための「記憶の場」であり、戦争を知らない私たちも、こうした負の遺産から現代に向かい合わなければならないという。さらに庭掃きの老人が常に語るアチュウ青年についても物語る。

やがて在りし日のアチュウ青年(後シテ)が胸にミルテ(銀梅花)の胸飾りをつけて現れ、「清めの涙よ、もっと流れよ」と再生と昇天の舞を舞い、世界を緑の庭と讃えて天に昇っていく。

2011年、日本とポーランドで共同制作・上演された新作能『調律師‐ショパンの能』の演出家笠井賢一の発案により始まったこの新作能は、20世紀の負の遺産アウシュヴィッツの悲劇の鎮魂を主題に、同年3月の大震災を目の当りにした能本作者ヤドヴィガ・ロドヴィッチ駐日ポーランド大使(当時)が創作した。さらに2012年の歌会始にポーランド大使として招かれ、両陛下の詠まれた津波への鎮魂の和歌「帰り来るを立ちて待てるに季のなく岸とふ文字を歳時記に見ず」(皇后陛下)と「津波来し時の岸辺は如何なりしと見下ろす海は青く静まる」(天皇陛下)に感動して二つの和歌を能の詞章に取り入れて完成させた。日本とポーランドの長い文化交流の成果といえる作品。