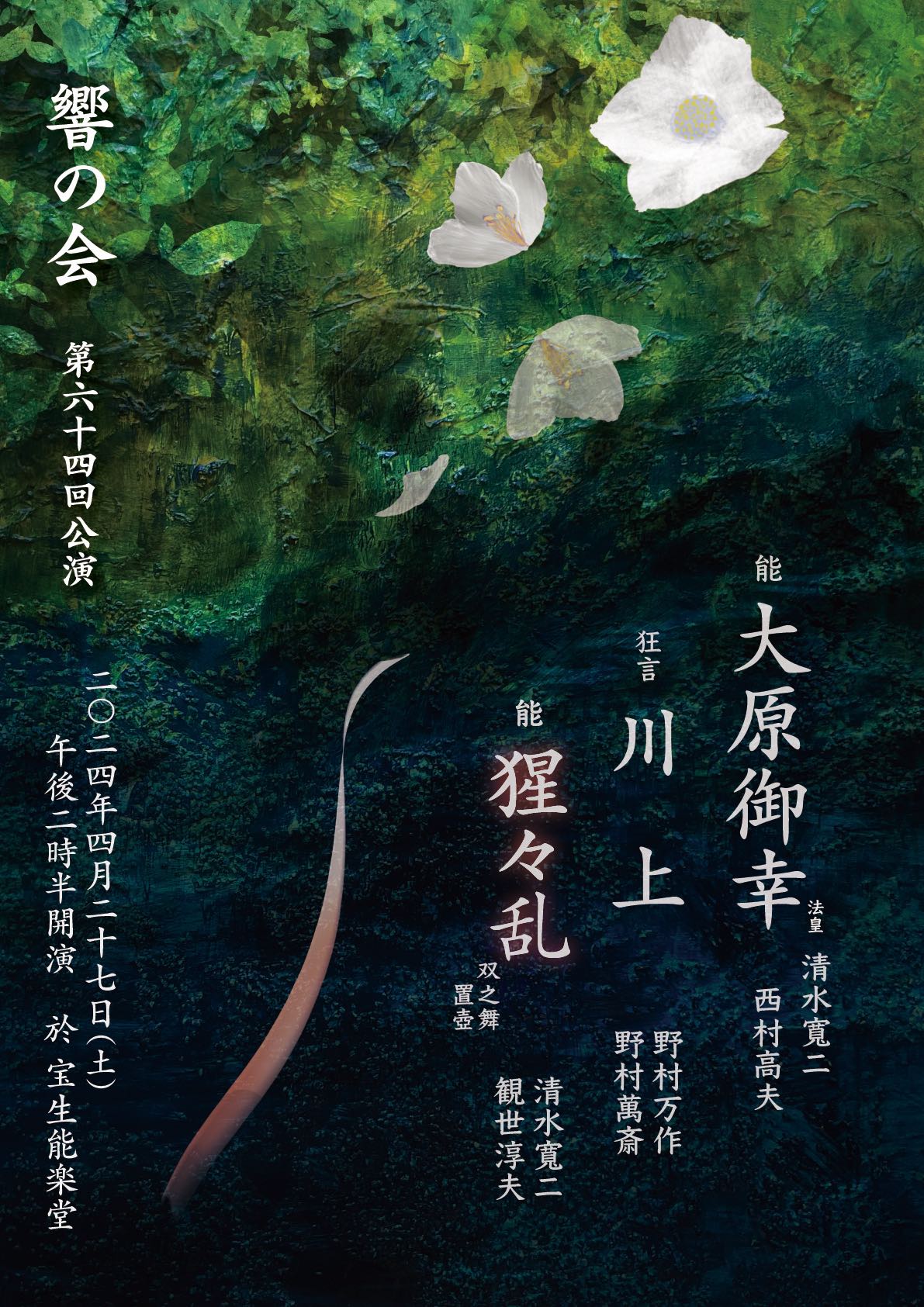

響の会 第六十四回公演

- 能「大原御幸」西村高夫

- 狂言「川上」野村万作

- 能「猩々乱 双之舞・置壺」清水寛二・観世淳夫

- 会 場

- 宝生能楽堂

- 日 時

-

- 2024年4月27日(土)

- 午後2時30分開演(午後2時開場)

- 入場料

- こちらをご覧下さい

能 大原御幸(おはらごこう)

| シテ | 建礼門院 | 西村 高夫 |

| ツレ | 後白河法皇 | 清水 寛二 |

| ツレ | 阿波の内侍 | 北浪 貴裕 |

| 〃 | 大納言の局 | 青木 健一 |

| ワキ | 万里小路中納言 | 宝生 欣哉 |

| ワキツレ | 臣下 | 則久 英志 |

| 〃 | 輿舁 | 小林 克都 |

| 〃 | 輿舁 | 宝生 尚哉 |

| アイ | 従者 | 野村 裕基 |

| 笛 小鼓 大鼓 |

八反田智子 飯田 清一 国川 純 |

|

| 地謡 | 小早川泰輝 安藤 貴康 長山 桂三 浅見 慈一 |

馬野 正基 柴田 稔 観世銕之丞 小早川 修 |

| 後見 | 鵜澤 久 | |

| 谷本 健吾 |

壇ノ浦の戦で源氏に敗れ平家が滅んでしまった世。我が子安徳天皇と共に壇ノ浦の海に身を投げたにもかかわらず、図らずも源氏の侍に引き上げられ命を長らえた建礼門院(女院/平清盛の娘・徳子)〈シテ〉は、出家遁世して大原の寂光院で二人の尼(阿波の内侍、大納言の局)〈ツレ〉と共に平家一門を弔う日々を送っている。春過ぎ夏草茂る頃、この物寂しい寂光院に義父である後白河法皇の一向が女院を訪ねてやって来る。

折しも女院は大納言の局を伴い、仏前に供える樒などを採りに裏の山に出かけており、阿波の内侍が出迎える。程なく帰ってきた女院は、かつて平家追討の院宣を下した法皇と複雑な思いで対面する。その後法皇に請われるままに辛い自分の身の上を語り、更には壇ノ浦での平家一門の最後と安徳天皇の入水の様を涙ながらに語るのだった。やがて別れの時刻となり、都へ帰っていく法皇一行を庵の傍で佇み見送る女院は、また寂しい弔いの日々に戻ってゆくのだった。

さらに詳しい解説は〈こちら〉から

狂言 川上(かわかみ)

| シテ | 夫 | 野村 万作 |

| アド | 妻 | 野村 萬斎 |

吉野に住む盲目の男が霊験あらたかという川上の地蔵に参籠し、ありがたいご霊夢をこうむり、目が見えるようになるのだが、その条件というのが…。長年連れ添う夫婦の苦悩、果して…。

能 猩々乱 双之舞・置壺(しょうじょうみだれ)

| シテ | 猩々 | 清水 寛二 |

| シテ | 猩々 | 観世 淳夫 |

| ワキ | 高風 | 殿田 謙吉 |

| 笛 小鼓 大鼓 太鼓 |

松田 弘之 鵜澤洋太郎 亀井 広忠 小寺真佐人 |

|

| 地謡 | 小早川康充 安藤 貴康 鵜澤 光 野村 昌司 |

浅見 慈一 小早川 修 西村 高夫 馬野 正基 |

| 後見 | 観世銕之丞 | |

| 泉 雅一郎 |

中国かね金山の麓、潯陽江(揚子江)のほとりに住む親孝行の高風〈ワキ〉はその徳により、酒を売って富貴の身となる。月の夜、江のほとりに壺に酒をたたえて待っていると、市毎に酒を飲みに来ていた酒友の猩々(酒好きな妖精)〈シテ〉が海中より現れ、酒を酌み交わし、満天の星の下、葦の葉音、風の音、波の音の調べに乗って舞を舞い、汲めども尽きぬ酒壺を与えて海中へ帰って行く。

《乱・双之舞》 『猩々』の曲中の舞「中之舞」を特別な舞事「乱」に替え、曲名を『猩々乱』と称し、乱レ足など独特な舞い方となる。「双之舞」となると、もう一人猩々を呼び出だし、二人入り乱れて舞う。

さらに詳しい解説は〈こちら〉から

| S席(正面) | 10,000円 |

| SA席(正面一部) | 9,000円 |

| A席(脇正面) | 8,000円 |

| AB席(脇正面一部) | 7,000円 |

| B席(中正面) | 6,000円 |

| 《団体割引・学生割引 対応有》 | |