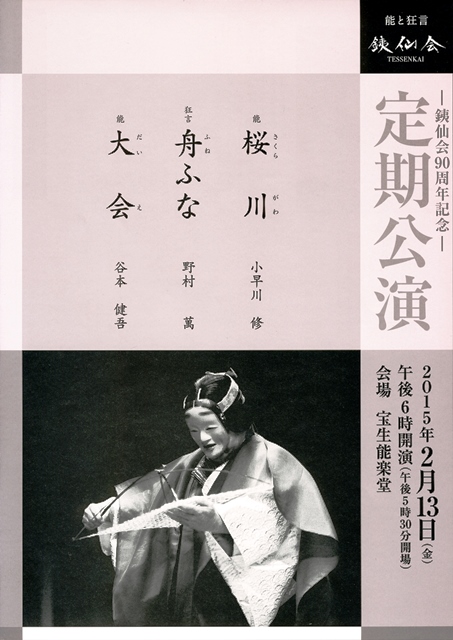

■2015年02月13日 定期公演

- 能「桜川」小早川修

- 狂言「舟ふな」野村萬

- 能「大会」谷本健吾

- 会 場

- 宝生能楽堂(全席指定)

- 日 時

-

- 2015年2月13 日(金)

- 午後6時開演(午後5時30分開場)

能 桜川

| シテ | 狂女 | 小早川 修 |

| 子方 | 桜子 | 馬野 訓聡 |

| ワキ | 磯部寺住僧 | 福王 和幸 |

| ワキツレ | 茶屋 | 中村 宜成 |

| 〃 | 里人 | 矢野 昌平 |

| 〃 | 従僧 | 村瀬 提 |

| 〃 | 従僧 | 村瀬 慧 |

| 笛 | 藤田朝太郎 | |

| 小鼓 | 森澤 勇司 | |

| 大鼓 | 柿原 光博 |

| 地謡 | 観世 淳夫 | 阿部 信之 |

| 長山 桂三 | 山本 順之 | |

| 浅見 慈一 | 浅見 真州 | |

| 泉 雅一郎 | 浅井 文義 | |

| 後見 | 片山九郎右衛門 | |

| 北浪 昭雄 |

九州筑紫国日向の里に住む女は、我が子桜子が自らの身を人商人に売ったと知り、悲しみのうちに我が子を捜し求めて彷徨い出る。やがて女は満開の桜咲き乱れる常陸国桜川までやって来た。女は我が子を思い、川面に散る花びらを掬い網で掬って狂い戯れる…。

鮮やかに咲き乱れる桜花と狂女の悲しみとの対比が見事に描かれた世阿弥作の春の名作物狂能。

さらに詳しい解説は<こちら>から

《90周年によせて》

この曲は親子の別離と再会を描く現在物と言われる曲ですが、父八世銕之丞は、若い頃この曲にあまり重きを置いていませんでした。しかし五十代頃からこのような曲の持つ面白みを頻りに語るようになりました。

それは詩情溢れる美文、美節が連なって一つ一つの場面が流れるようなリズム感を持っていることであったり、また内容として今一つな曲でも、こういったものを観客が喜ぶように役者はきちんと作り上げなければいけない、というようなことを言われたりもしました。

父が舞った「桜川」で使われた、くっきりとした真っ青な水衣はこの曲のために作られたものですが、それが不思議に満開の桜をイメージさせ、それは溢れる情感とともに鮮やかな印象を私たちに残しました。

観世銕之丞

狂言 舟 ふな

| シテ | 主 | 野村 萬 |

| アド | 太郎冠者 | 野村拳之介 |

主従が遊山に出ると、大きな川に出た。「ふなやい」と渡し舟に声をかける太郎冠者に、あれは「ふね」だと指摘する主人。冠者が古歌を引いて「ふな」だと主張すると、主人も謡に「ふね」とあると反論。途中まで謡いかけるが…。

能 大会

| 前シテ 後シテ |

山伏 天狗 |

谷本 健吾 |

| ツレ | 帝釈天 | 安藤 貴康 |

| ワキ | 比叡山ノ僧正 | 殿田 謙吉 |

| アイ | 京童 | 野村 晶人 |

| 〃 | 〃 | 野村太一郎 |

| 〃 | 木葉天狗 | 野村 万蔵 |

| 〃 | 〃 | 野村虎之介 |

| 〃 | 〃 | 小笠原 匡 |

| 〃 | 〃 | 河野 佑紀 |

| 笛 | 八反田智子 | |

| 小鼓 | 幸 正昭 | |

| 大鼓 | 亀井 広忠 | |

| 太鼓 | 小寺眞佐人 |

| 地謡 | 鵜澤 光 | 岡田 麗史 |

| 長山 桂三 | 清水 寛二 | |

| 北浪 貴裕 | 西村 高夫 | |

| 馬野 正基 | 柴田 稔 | |

| 後見 | 観世銕之丞 | |

| 鵜澤 久 |

比叡山の僧に命を救われた天狗が、その礼に釈迦の説法の場を眼前に現出して見せる。やがて帝釈天が現れ、幻術を破られた天狗は帝釈天と激しく争う…。一大スペクタクル能。

今回の上演は昭和60年に上演された、八世観世銕之亟発案、田口和夫執筆、野村萬補綴演出による新演出での上演。天狗が僧に命を救われる場面を冒頭に追加するなど、間狂言に大幅な変更を加えた演出となっている。

さらに詳しい解説は<こちら>から

《90周年によせて》

銕仙会の一つの方向性として、能役者は切能(五番目物)がきちんと舞えなければいけない、それがあって初めて三番目物が舞えるのだ、ということがあります。

この「大会」は宇宙の広がりを持ったスケールの大きな曲で、変化に富んだ、見ている人がわくわくするような曲です。それをさらに現代の観客に、より分かりやすく、面白く見てもらいたいという思いがありました。それは華雪、雅雪、八世銕之丞が代々愛してきた歌舞伎の、例えば舞台転換の鮮やかさ、けれん味、華やかさなどといった要素をこの能に注ぎ込むこと、またどの位それが可能かといった工夫をすることも、一つの目的であったようです。

この曲に限らず、華雪も能を演じる時、それを見ている観客のイメージをどれだけ喚起できるかを常に模索していたようです。

観世銕之丞