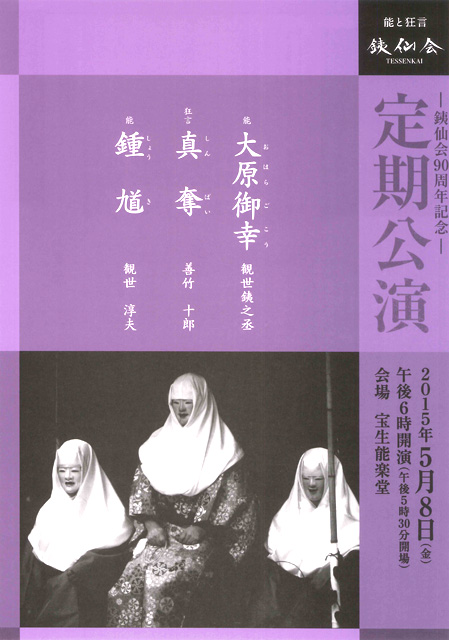

■2015年05月08日 定期公演

能 大原御幸

| シテ | 建礼門院 | 観世銕之丞 |

| ツレ | 後白河法皇 | 浅井 文義 |

| 〃 | 阿波ノ内侍 | 馬野 正基 |

| 〃 | 大納言局 | 浅見 慈一 |

| ワキ | 萬里小路中納言 | 宝生 閑 |

| ワキツレ | 大臣 | 宝生 欣哉 |

| 〃 | 輿舁 | 殿田 謙吉 |

| 〃 | 輿舁 | 梅村 昌功 |

| アイ | 供人 | 善竹 十郎 |

| 笛 | 一噌 隆之 | |

| 小鼓 | 幸 清次郎 | |

| 大鼓 | 國川 純 |

| 地謡 | 安藤 貴康 | 岡田 麗史 |

| 谷本 健吾 | 西村 高夫 | |

| 長山 桂三 | 野村 四郎 | |

| 北浪 貴裕 | 柴田 稔 | |

| 後見 | 浅見 真州 | |

| 永島 忠侈 |

大鼓 安福建雄 → 國川純

壇ノ浦の合戦に滅び果てた平家一門。その興亡を目の当たりにした安徳帝の母建礼門院はなお生きながらえ、今は山深い大原の里、寂光院に隠棲して一門の菩提を弔っている。

そこへ後白河法皇が山路を分けて御幸する。女院は一門の栄華と没落、安徳天皇の最期を天道から地獄道までの六道になぞらえ、法皇にその有様を語って聞かせる…。

平家一門の運命を女院一人の語りに収斂させた能。

さらに詳しい解説は<こちら>から

《90周年によせて》

『平家物語』「灌頂巻」に取材したこの曲は、長らく「語り」中心の謡のみの曲として扱われていました。

初めに舞台上に置かれた大藁屋の引き回しが外されますが、そこに現れた建礼門院、大納言の局、阿波の内侍の三人が花帽子をつけた姿は、一幅の絵巻物を見ているようです。

そして平家滅亡の物語が全く舞われることなく、語り通されて行きます。建礼門院によって語られるその内容は勿論、後白河法皇の存在もこの曲全体を覆う、登場人物たちの抗いようのない運命を表現するのに欠くことの出来ないもので、役者を選ぶ難しい役柄です。

この曲には多くの人物が登場しますが、それぞれの役柄がくっきりと描かれることにより、この曲は成り立っているのです。

父の八世銕之亟は語りを大変得意としていましたので、発する言葉が生き生きと見ている者に迫ってきました。そこへ何とも言えぬ品と建礼門院の匂い立つ色気とが感じられ、舞もない謡と語りのみのこの大曲を長く感じさせず、印象深いものにしていました。

観世銕之丞

狂言 真奪

| シテ | 太郎冠者 | 善竹 十郎 |

| アド | 主 | 善竹富太郎 |

| 〃 | 道通り | 野島 伸仁 |

近頃、立花が流行るというので主人は太郎冠者を供に連れ、東山へと真(立花の中心になる枝)を取りに出る。

途中見事な真を持った男が通りかかり、冠者は男に近付いて無理やり真を奪い取るが、代わりに主人から預かった太刀を奪われてしまう。主人に叱られた冠者は太刀を取り返すため、男の帰りを待ち伏せるが…。

能 鍾馗

| 前シテ 後シテ |

里人 鍾馗 |

観世 淳夫 |

| ワキ | 旅人 | 大日方 寛 |

| アイ | 終南山麓ノ者 | 善竹大二郎 |

| 笛 | 藤田 貴寛 | |

| 小鼓 | 鳥山 直也 | |

| 大鼓 | 亀井 実 | |

| 太鼓 | 徳田 宗久 |

| 地謡 | 鵜澤 光 | 鵜澤 久 |

| 小早川泰輝 | 小早川 修 | |

| 青木 健一 | 清水 寛二 | |

| 野村 昌司 | 泉 雅一郎 | |

| 後見 | 北浪 昭雄 | |

| 谷本 健吾 |

唐の終南山に住む男が都へと赴く途中、一人の男に声を掛けられる。男は自分には悪鬼を滅ぼし、国土を守るという誓いがあるのだと語り、さらに自分はかつて進士に落第し、絶望して死んだ鍾馗という者だと正体を明かすと、天地を縦横に翔け巡り、消え失せてしまう。

やがて鍾馗の精霊が宝剣を手に現れ、天下を騒がす鬼神を払って国土を守り、治世を予祝する。

端午の節句で知られる鍾馗の激しい所作が見どころの能。

さらに詳しい解説は<こちら>から

《90周年によせて》

この曲は切能(五番目物)に属し、上演時間も短い曲ですが、世阿弥の著作『五音曲条々』『五音』にクセの詞章「一生は風の前の雲…」が「哀傷」として載っています。世阿弥は能の音曲を「祝言」「幽曲」「恋慕」「哀傷」「蘭曲」の五種類に分けています

が、そのうちの「哀傷」の代表としてこの曲を挙げている通り、ある種の趣のある曲でもあります。

進士の試験に落第し、階段に頭を打ちつけて死んだ青年鍾馗の霊が鬼神として出現するというおとぎ話のような曲ですが、この鍾馗は端午の節句に子供の守護神として飾られる鍾馗さまとしてよく知られた存在です。剣や笏を持ち、怖い形相に髭を蓄えたその姿は昔から日本人には親しみのある存在ですが、ただ怖いだけでなく、至誠の志を持った強い意志、またその逆に私たち同様、もろさや弱さをも併せ持った人間であるということをもこの曲では表現しているようにも思えます。

観世銕之丞