■2015年10月09日 定期公演

狂言 連歌盗人

| シテ | 男 | 野村 万作 |

| アド | 男 | 野村 萬斎 |

| 小アド | 何某 | 石田 幸雄 |

連歌の会の当番となった二人の男。貧乏ゆえに会の準備がままならぬと、金持ちの家へと盗みに入る。しかし床の間に連歌の発句を認めた懐紙を見つけると、そこは連歌好きの二人のこと、つい夢中になって添え発句、脇句をつけはじめ、家人に見つかってしまう。

家人は自分がつけた三句目に、見事四句目をつけられれば命を助けてやろうと言い…。

中世に流行した連歌。その魅力にとりつかれた人々を面白おかしく描いた狂言。

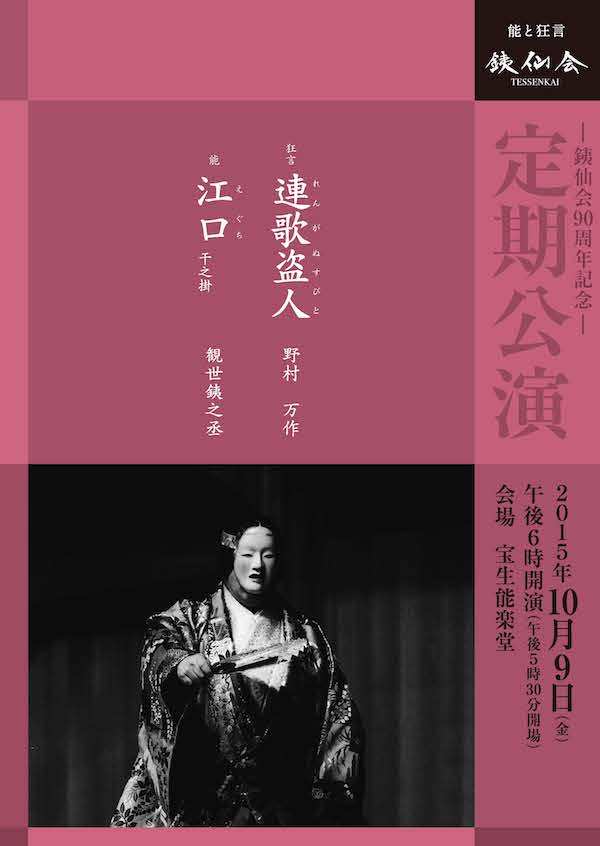

能 江口 干之掛

| 前シテ 後シテ |

里女 江口ノ君 |

観世銕之丞 |

| ツレ | 遊女 | 長山 桂三 |

| 〃 | 〃 | 谷本 健吾 |

| ワキ | 旅僧 | 森 常好 | ワキツレ | 従僧 | 舘田 善博 |

| 〃 | 〃 | 森 常太郎 |

| アイ | 里人 | 野村 萬斎 |

| 笛 | 藤田六郎兵衛 | |

| 小鼓 | 林 吉兵衛 | |

| 大鼓 | 柿原 崇志 |

| 地謡 | 北浪 貴裕 | 小早川 修 |

| 浅見 慈一 | 浅井 文義 | |

| 馬野 正基 | 浅見 真州 | |

| 柴田 稔 | 西村 高夫 | |

| 後見 | 野村 四郎 | |

| 清水 寛二 |

江口の遊女の旧跡として名高い摂津国江口の里を訪れた旅僧。そこへ里の女が現れ、西行法師と江口の君との風流なやりとりを詳しく語って聞かせる。

かつてこの地を訪れた西行は一夜の宿を断られ、それを咎める歌を詠んだ。それに対し、江口の君は出家の身の西行に、遊女の宿、そして現世という仮の宿に執着してはいけないと嗜める返歌をしたのだ。そう語ると、女は自分こそ江口の君だと明かして消え失せる。

やがて僧の弔いに江口の君をはじめ、遊女たちが船に乗って現れた。皓々たる月下に遊女は歌を謡い、優雅な船遊びの様を見せる。

さらに江口の君が仏法を説いて舞を舞うと船は白象と化し、自身も普賢菩薩となって、まばゆい光に包まれ西の空へと消え失せた。

遊女の優美さに加え、普賢菩薩の崇高さが舞台に横溢する格調高い能。

さらに詳しい解説は<こちら>から

《90周年によせて》

これは上演時間が二時間を越える、大曲の本三番目物の能です。ただ本三番目とは言っても、「井筒」「野宮」などとは異質な、かなり特殊で面白い構成をもった曲です。

例えば、後場の冒頭に幕から美しい屋形舟が出され、そこに後シテとツレ二人の遊女が乗り込むと、三人はひと声も発さずに、直ぐに地謡「川舟を泊めて逢う瀬の波枕」となります。これは唐突ですが、珍しい演出です。そしてその地謡をバックに居並ぶ遊女の華やかで彩り豊かな麗しい姿は、さながら一幅の絵画をみるようです。

またそのあとにはシテと地謡によって謡われる「棹の歌」と呼ばれる当時の風俗歌も採り入れられており、興趣あふれるものとなっています。その後のクリ・サシ・クセ・キリといった小段を重ね、仏教世界の観念の中から宇宙的な広がりを伴って浄土世界への扉が開かれていくという“のぞきカラクリ”を見ているような展開も見事なものです。

美しく艶っぽく、気品があり大きなスケールを持ったシテを舞い通すのは至難の業でもあります。

今回の小書(特殊演出)である「干之掛」は難しい演出ですが、これは序之舞の序の部分に変化があります。序をいくつか踏んだあと、笛が高い調子となり、そこから舞に入っていきます。この甲の調子は普賢菩薩に変じた遊女を彷彿とさせるに充分な効果を生み出しています。

観世銕之丞