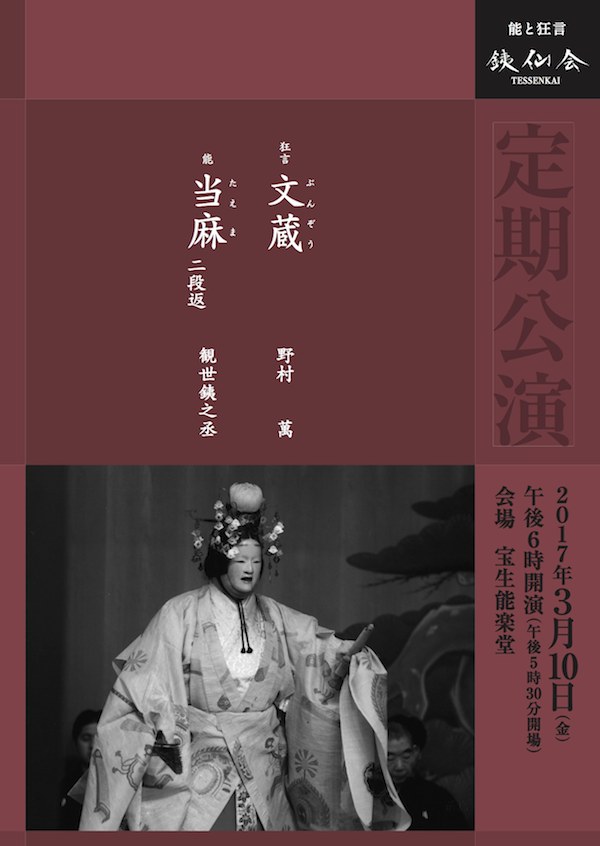

■2017年03月10日 定期公演

- 狂言「文蔵」野村萬

- 能「当麻」観世銕之丞

- 会 場

- 宝生能楽堂(全席指定)

- 日 時

-

- 2017年3月10日(金)

- 午後6時開演(午後5時30分開場)

お詫び

観世元伯氏ご病気の為、3月定期公演での能「当麻」の太鼓は代役とさせて頂きます。またそれに伴い、チラシ等にてお知らせしておりました「二段返」の小書を今回は誠に勝手ながら外させて頂きたく存じます。「二段返」は後シテ登場楽の出端の中で演奏される大変難しい手組で、能「海士」と「当麻」の二曲にのみ付けられる繊細な位取りとニュアンスが必要な小書です。とても微妙な演奏上の扱いがある為、どうぞ悪しからずご了承下さい。

観世元伯氏ご病気の為、3月定期公演での能「当麻」の太鼓は代役とさせて頂きます。またそれに伴い、チラシ等にてお知らせしておりました「二段返」の小書を今回は誠に勝手ながら外させて頂きたく存じます。「二段返」は後シテ登場楽の出端の中で演奏される大変難しい手組で、能「海士」と「当麻」の二曲にのみ付けられる繊細な位取りとニュアンスが必要な小書です。とても微妙な演奏上の扱いがある為、どうぞ悪しからずご了承下さい。

観世銕之丞

狂言 文蔵

| シテ | 主 | 野村 萬 |

| アド | 太郎冠者 | 野村萬之丞 |

無断で外出した太郎冠者を主人が叱責し問い質すと、冠者は都へ行き、主人の伯父のもとへ挨拶に行って来たという。その際、冠者はご馳走を振る舞われたというが、その名を冠者が忘れてしまい、主人は気になって仕方がない。よくよく聞けば主人が日頃愛読する『源平盛衰記』にその名が出てくるというので、主人は石橋山の合戦の件を語って聞かせるが…。

古典芸能の「語り」の魅力に満ちた狂言。

〈休憩15分〉

能 当麻

| 前シテ 後シテ |

化尼 中将姫 |

観世銕之丞 |

| ツレ | 化女 | 西村 高夫 |

| ワキ | 従僧 | 宝生 欣哉 |

| ワキツレ | 供山伏 | 大日方 寛 |

| 〃 | 〃 | 野口 能弘 |

| アイ | 当麻寺門前ノ者 | 能村 晶人 |

| 笛 | 松田 弘之 | |

| 小鼓 | 大倉源次郎 | |

| 大鼓 | 亀井 忠雄 | |

| 太鼓 | 観世 元伯 | |

| 地謡 | 谷本 健吾 | 柴田 稔 |

| 長山 桂三 | 清水 寛二 | |

| 北浪 貴裕 | 浅井 文義 | |

| 馬野 正基 | 小早川 修 | |

| 後見 | 浅見 真州 | |

| 浅見 慈一 |

三熊野参詣の帰途、大和国二上山麓の当麻寺を訪れた旅の念仏僧。そこに念仏を唱え、阿弥陀如来を讃えつつ杖をついた老尼と若い女が現れた。二人は中将姫が蓮の糸を濯いで清め、五色に染めたという染殿の井や、その糸をかけて干したという桜の木などを僧に教える。

さらに老尼は花盛りの美しい春景色を愛でると、中将姫が生身の弥陀を拝したいとの大願を起こし、この寺に籠って念仏三昧の日々を過ごしたところ、老尼姿の阿弥陀如来が来迎したのだと当麻曼荼羅の由来を旅僧に語って聞かせる。

また自分たちこそその時の化尼化女(阿弥陀如来と観世音菩薩の化身)なのだと明かし、二人は紫雲に乗って空高く消え失せてしまう。

やがて歌舞の菩薩となった中将姫が経巻を手に現れ、仏法を礼賛し、僧に経巻を与えて厳かに舞を舞う…。

蓮の糸で一夜にして織り上げられたという当麻曼荼羅。その法悦の世界が繰り広げられる、世阿弥作の重厚な宗教劇。

さらに詳しい解説は<こちら>から