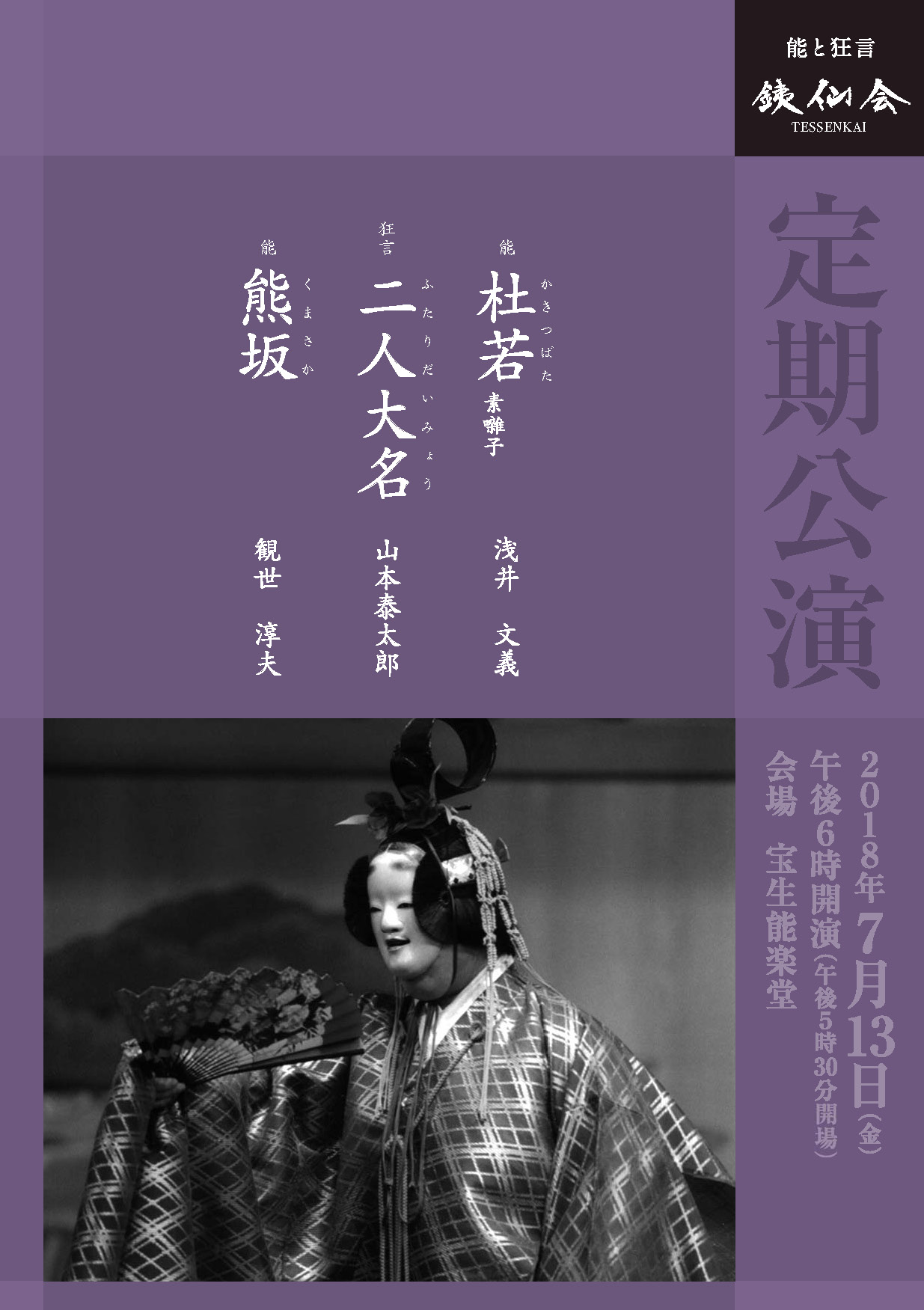

■2018年07月13日 定期公演

能 杜若 素囃子

| シテ | 杜若ノ精 | 浅井 文義 |

| ワキ | 旅人 | 福王 和幸 |

| 笛 小鼓 大鼓 太鼓 |

一噌 隆之 曽和 正博 佃 良勝 小寺眞佐人 |

|

| 地謡 | 鵜澤 光 安藤 貴康 谷本 健吾 馬野 正基 |

鵜澤 久 阿部 信之 浅見 真州 柴田 稔 |

| 後見 | 清水 寛二 | |

| 浅見 慈一 |

東国へ旅の途中、旅の者は三河の国に到り、美しく沢辺に咲く杜若に目を留める。そこへ一人の女が現れた。女はこの八橋の杜若は、在原業平に詠まれた花なのだと教え、我が庵に旅の者を招き入れる。

女は二条の后の形見の唐衣、業平の形見の初冠を纏って現れ、杜若の精であることを明かし『伊勢物語』の故事を語って舞を舞う。歌舞の菩薩である業平によって非情の草木までもが成仏できたことを告げ、夜も白けてくると姿を消したのであった。

「素囃子」の小書がつくと、序之舞が短縮されて特殊な立廻りが入り、装いも梅花を戴くなど、華やかになる。様々なイメージが重層する中世の伊勢物語世界。

さらに詳しい解説は<こちら>から

——————〈休憩10分〉———————

狂言 二人大名

| シテ | 大名・甲 | 山本泰太郎 |

| アド | 大名・乙 | 山本 則秀 |

| 〃 | 通りの者 | 山本 則孝 |

都へと上る大名は、親しい大名を誘って出かける。しかし家来たちが出払っているため太刀持ちがいない。通りかかった者に太刀を持たせようと一休みしていると、この辺りの者がやってきた。太刀を持たせて召使のように振舞わせるも、通りの者は急に太刀を抜き…。

能 熊坂

| 前シテ 後シテ |

僧 熊坂長範 |

観世 淳夫 |

| ワキ | 旅僧 | 宝生 欣哉 |

| アイ | 里人 | 山本凜太郎 |

| 笛 小鼓 大鼓 太鼓 |

内潟 慶三 大倉源次郎 亀井 忠雄 金春 國直 |

|

| 地謡 | 小早川泰輝 安藤 貴康 長山 桂三 北浪 貴裕 |

泉 雅一郎 清水 寛二 西村 高夫 小早川 修 |

| 後見 | 観世銕之丞 | |

| 永島 忠侈 |

旅の僧が美濃国赤坂の宿にやってくると、僧姿の者が現れ、今日はある人の命日なので弔って欲しいと頼む。庵室へと案内され持仏堂へ行くと、そこには山賊夜盗を追い払うための武具がずらりと立ち並んでいた。やがて夜も深まり僧姿の者の姿は消え、庵室も幻となり、気づくと旅僧は草むらの松陰に居た。

旅僧は里人に大盗賊熊坂長範のことを聞き、さては先ほどの者は熊坂長範の幽霊かと弔っていると、熊坂の亡霊が大長刀を持ち現れた。生前、金売り一行を襲った際に、牛若丸に返り討ちにされた自らの最期を再現し、後世の弔いを頼むと姿を消したのだった。

哀愁漂う中に豪快な長刀さばきが際立つ迫力の能。

さらに詳しい解説は<こちら>から