■2015年07月10日 定期公演

- 能「浮舟」柴田 稔

- 狂言「土筆」山本泰太郎

- 能「善界 白頭」片山九郎右衛門

- 会 場

- 宝生能楽堂(全席指定)

- 日 時

-

- 2015年7月10日(金)

- 午後6時開演(午後5時30分開場)

能 浮舟

| 前シテ 後シテ |

里女 浮舟 |

柴田 稔 |

| ワキ | 旅僧 | 大日方 寛 |

| アイ | 里人 | 山本 則重 |

| 笛 |

栗林 祐輔 |

|

| 小鼓 |

曾和 正博 |

|

| 大鼓 | 亀井 広忠 |

| 地謡 | 安藤 貴康 | 岡田 麗史 |

| 野村 昌司 | 浅井 文義 | |

| 浅見 慈一 | 浅見 真州 | |

| 泉 雅一郎 | 小早川 修 | |

| 後見 | 観世銕之丞 | |

| 長山禮三郎 |

都初瀬の僧が山城国宇治の里を訪れる。

そこへ女が小舟に棹さして現れ、昔この里に住んでいたという女、浮舟について物語る。かつて薫中将と兵部卿宮(匂宮)という二人の男に愛された浮舟は、遂にどちらをも選ぶことが出来ず、苦悩の果てに入水を図ったのだ。そう物語ると、自分は比叡山麓の小野に住む者で、物怪に憑かれているのだと言って僧の法力を頼み、消え失せてしまう。

やがて小野を訪れた僧の前に浮舟の霊が現れる。浮舟は僧の弔いに感謝し、生前、入水を図ったところを横川の聖に救われたことなどを語って夜明けとともに消え失せる…。

『源氏物語』後半、二人の貴公子、薫中将と匂宮の宇治の姫君たちをめぐる物語「宇治十帖」を典拠とした能。

さらに詳しい解説は<こちら>から

《90周年によせて》

『源氏物語』に取材したこの『浮舟』は、これまでどちらかと言うと、『玉鬘』と共に小品として内容的には軽い曲のような扱いを受けてきた曲です。しかしそれが伯父寿夫の手によって息を吹き込まれ、現在新たな魅力ある曲として、銕仙会では大切な曲の一つと考えられています。

それは浮舟という女性のたゆたう情感のうねりのようなものが一曲を通して舞台に現出される、その美しさにあると言えるのではないでしょうか。

後半部分はその構成などが『玉鬘』と類似しているところがありますが、浮舟の持つ不思議な優しさと妖しさは『浮舟』ならではのものです。世阿弥も「この浮舟ぞ寄辺知られぬ…」の箇所は一日二日かけて謡う位にじっくり念を入れて謡わなければならない(『申楽談儀』)と言っているように、作詞作曲も非常に個性的で面白くできています。

ですからそれらを充分謡いこなすテクニックと表現力がないといけません。それは難しいことですが、そうした方向性はこれからも銕仙会として伝承して行くことがとても重要であると思っています。

観世銕之丞

狂言 土筆

| シテ | 遊山の者(甲) | 山本泰太郎 |

| アド | 遊山の者(乙) | 山本凜太郎 |

所の者が友を誘い、春の野辺に野遊びに出る。野辺に芽を出した土筆や芍薬を見た男が歌を詠むと、その奇妙な歌に友は歌の間違いを指摘し、腹を抱えて笑う。

友に馬鹿にされた男は腹を立て、相撲の勝負を挑み…。

ナンセンスな言葉遊びが笑いを誘う狂言。

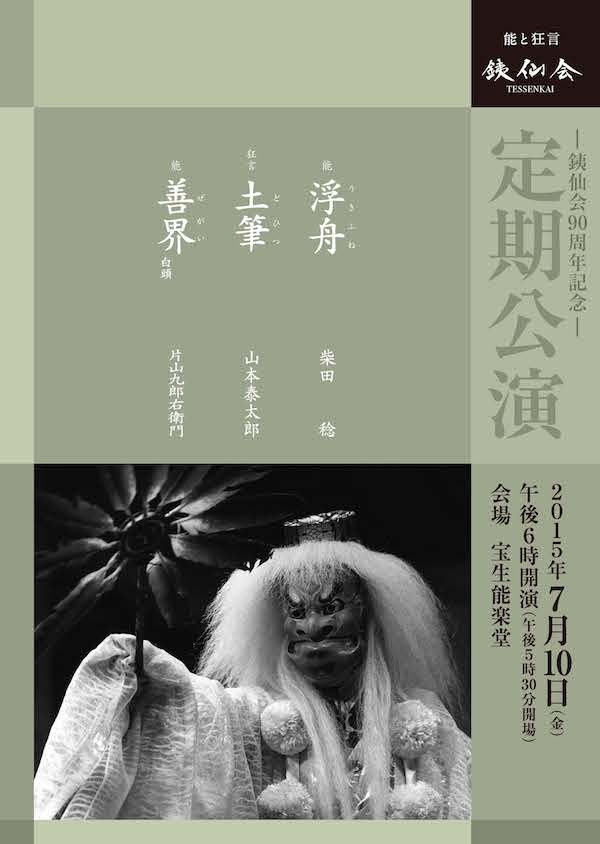

能 善界 白頭

| 前シテ 後シテ |

善界坊 天狗 |

片山九郎右衛門 |

| ツレ | 太郎坊 | 観世 淳夫 |

| ワキ | 比叡山飯室ノ僧正 | 宝生 欣哉 |

| ワキツレ | 従僧 | 則久 英志 |

| 〃 | 〃 | 御厨 誠吾 |

| アイ | 能力 | 山本 則秀 |

| 笛 | 竹市 学 | |

| 小鼓 | 成田 達志 | |

| 大鼓 | 佃 良勝 | |

| 太鼓 | 観世 元伯 |

| 地謡 | 鵜澤 光 | 西村 高夫 |

| 長山 桂三 | 阿部 信之 | |

| 北浪 貴裕 | 山本 順之 | |

| 馬野 正基 | 清水 寛二 | |

| 後見 | 大槻 文蔵 | |

| 谷本 健吾 |

中国の天狗の首領善界坊は日本の仏法を妨げるため山伏姿となって日本へ渡り、愛宕山の天狗太郎坊の助力を仰ぐ。

やがて二人は不動明王の力を畏れつつも、ともに日本の天台山とも言うべき比叡山へと飛び去る。

一方、比叡山の僧が勅命により都へと下山途中、突然天地が振動したかと思うと雷鳴轟き、風雨が吹き荒れた。

やがて天狗の本性を現した善界坊が飛び来り、僧を魔道に誘引するが、僧の読経に姿を現した不動明王や諸天の力に遂に力尽き、祈り伏せられる…。

時に滑稽な姿を見せる天狗を大きなスケールで描いた能。

この小書「白頭」は観世流ではしばらく途絶えていたが、昭和63年に八世銕之亟により復活上演された。

さらに詳しい解説は<こちら>から

《90周年によせて》

天狗の曲として常の演出ではない「白頭」という小書が付くのは他にも『鞍馬天狗』がありますが、この『善界』の小書「白頭」は長らく絶えていたものを天狗物が好きだった父八世銕之亟によって1988年3月に銕仙会特別公演にて復活上演されたものです。

スケールの大きな天狗の世界を常の「善界」よりもさらにメルヘンの世界に持っていく、スペクタクル的面白さがあります。例えば大空に浮かぶ雲の上を踏んでいるかのような拍子があったりと、ご覧になる皆様には、いわば童心に帰ってこの曲を楽しんで頂きたいと思います。

観世銕之丞