■2015年11月13日 定期公演

能 巴

| 前シテ 後シテ |

里女 巴御前 |

浅見 慈一 |

| ワキ | 旅僧 | 野口 能弘 | ワキツレ | 従僧 | 則久 英志 |

| 〃 | 〃 | 舘田 善博 |

| アイ | 里人 | 山下浩一郎 |

| 笛 | 杉 信太朗 | |

| 小鼓 | 田邊 恭資 | |

| 大鼓 | 佃 良太郎 |

| 地謡 | 小早川泰輝 | 岡田 麗史 |

| 安藤 貴康 | 柴田 稔 | |

| 長山 桂三 | 馬野 正基 | |

| 北浪 貴裕 | 小早川 修 | |

| 後見 | 浅見 真州 | |

| 鵜澤 久 |

信濃国木曽の僧が旅の途次、近江国粟津へと着く。この地で果てた木曽義仲を祀る社で一人涙を流す女は、義仲と同郷の僧に義仲の弔いを頼み、消え失せる。

やがて夜すがら読経する僧の前に、長刀を手に甲冑姿の巴御前の霊が現れた。女であるがゆえに義仲とともに最期を迎えられなかった無念が執心となっていた巴は、自身の奮戦と自害して果てた義仲最期の有様を語り始める…。

一人生き残った巴の義仲への忠義心と思慕を勇ましくも艶やかに描いた、女性主人公の唯一の修羅能。

さらに詳しい解説は<こちら>から

《90周年によせて》

修羅物の中で唯一女性が主人公(シテ)となる曲です。

巴は長刀を操る女丈夫でありながら、大変美しい人であったとも言われています。この曲は巴御前の木曽義仲に対する一途な思いをまるで人形浄瑠璃のように地謡が語りながら作り上げていくような面白さがあります。

地謡の表現力によるところが大きいと言えますが、長刀の的確な扱いも大事ですし、美しく品のある型もあり、きちんとした身のこなしができないといけません。

義仲の最期を見届け、泣く泣く木曾へと落ちていく巴の心情は余りあるものがあります。この別れの場面はこの曲のクライマックスともなっています。

小品ながら名曲であり、いつでも勤めてみたい曲の一つです。

観世銕之丞

狂言 苞山伏

| シテ | 辺の者 | 小笠原 匡 |

| アド | 山人 | 河野 佑紀 |

| 小アド | 山伏 | 野村虎之介 |

朝早く山に出た山人が道端でしばし微睡んでいると、そこへ旅の山伏が通りかかり、同様に眠りにつく。そこへ現れたこの辺りの者。山人の苞を見つけ、中の昼食を盗み食いをする。やがて山人が目を覚まし、男に盗み食いの罪をなすりつけられた山伏は犯人を明らかにしようと祈り始め…。

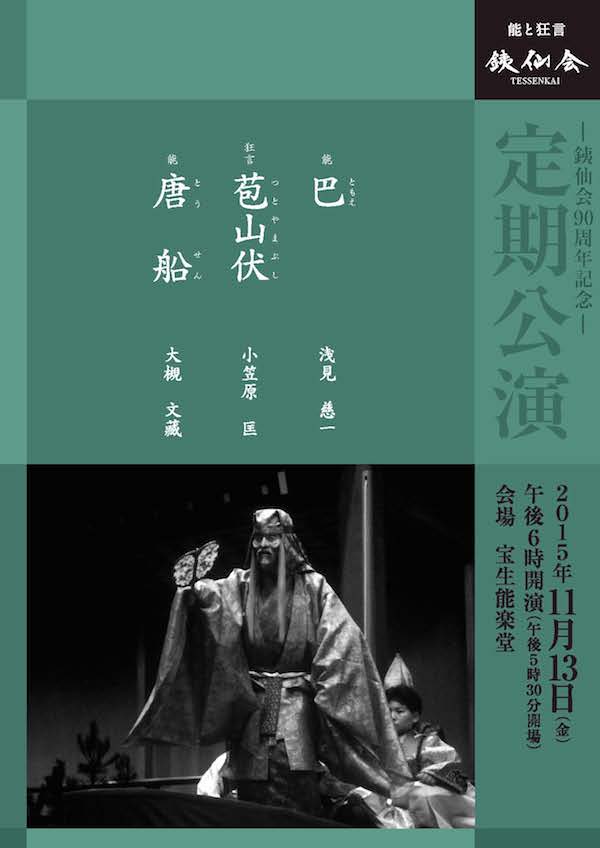

能 唐船

| シテ | 里女 | 大槻 文蔵 |

| ツレ | 唐子 | 鵜澤 光 |

| 〃 | 〃 | 観世 淳夫 |

| 子方 | 日本子 | 長山 凜三 |

| 〃 | 〃 | 馬野 訓聡 |

| ワキ | 箱崎何某 | 宝生 欣哉 | アイ | 船頭 | 能村 晶人 |

| 〃 | 太刀持 | 河野 佑紀 |

| 笛 | 藤田 次郎 | |

| 小鼓 | 鵜澤洋太郎 | |

| 大鼓 | 亀井 忠雄 | |

| 太鼓 | 三島元太郎 |

| 地謡 | 安藤 貴康 | 西村 高夫 |

| 谷本 健吾 | 浅井 文義 | |

| 北浪 貴裕 | 山本 順之 | |

| 泉 雅一郎 | 阿部 信之 | |

| 後見 | 観世銕之丞 | |

| 清水 寛二 |

かつて日本と唐の争いで九州箱崎の何某に捕えられた祖慶官人という唐土の男。その十三年後、唐土に残し置いた二人の子が父恋しさに船に乗って官人のもとを訪ね来た。親子再会を果たし、何某に帰国を許される祖慶官人。しかし日本の子を連れて行くことは許さないと言う。窮した官人が悲しみの果てに海に身を投げようとすると、さすがの何某も心動かされ、遂に官人の帰国を許すのだった…。

戦乱により引き起こされた悲劇と親子の情愛を描いた能。

さらに詳しい解説は<こちら>から

《90周年によせて》

日中関係は昨今の大きな問題でもありますが、今も昔も国対国の政治的意図によって人と人とが引き裂かれることは多くあるようです。

九州箱崎の地は国境に近く、様々な貿易摩擦もあったのでしょう。捕えられた祖慶官人は中国に置いていった子供と日本で生まれた子供との板挟みとなり、身を投げようとします。官人の追い詰められて揺れ動く心情を描いた場面はこの曲の見どころです。

最後は大団円となってめでたしめでたしと終るわけですが、人間が持っているエゴ、優しさ、怒り、やるせなさ、そういったものが表現される人情劇とも言えます。

また能において大きな作り物となる唐に帰国する船に子方を含めて六人乗り込み、そのわずかな空間で順風満帆な幸せの楽を舞うシテの舞もなかなか見応えがあります。

観世銕之丞