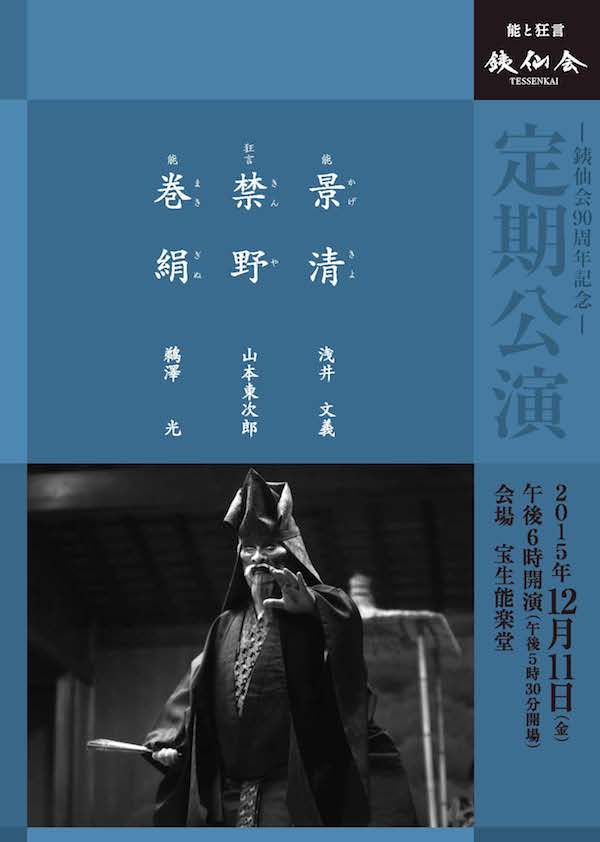

■2015年12月11日 定期公演

能 景清

| シテ | 悪七兵衛景清 | 浅井 文義 |

| ツレ | 人丸 | 観世 淳夫 |

| トモ | 人丸ノ従者 | 谷本 健吾 |

| ワキ | 里人 | 宝生 閑 |

| 笛 | 一噌 仙幸 | |

| 小鼓 | 曾和 正博 | |

| 大鼓 | 柿原 崇志 |

| 地謡 | 青木 健一 | 岡田 麗史 |

| 長山 桂三 | 山本 順之 | |

| 小早川 修 | 観世銕之丞 | |

| 泉 雅一郎 | 柴田 稔 | |

| 後見 | 浅見 真州 | |

| 北浪 昭雄 |

源平の戦に敗れ、日向国宮崎に流された平家の武将悪七兵衛景清。そのもとへ娘の人丸が父の身を案じ、鎌倉から遥々尋ね来る。今は盲目の乞食となり、あさましい我が身を恥じた景清は一度は娘との対面を拒むものの、やがて心を和らげて親子の対面を果たす。

景清は娘に請われるまま屋島の合戦での三保の谷四郎との錣引きの武勇譚を語って聞かせると、人丸に故郷に帰って自分の亡き跡を弔うよう頼んで、別れを告げるのだった。

零落してなお気骨溢れる武人景清の姿を描いた能。

さらに詳しい解説は<こちら>から

《90周年によせて》

この曲は舞の全くない「語り物」の曲です。シテの悪七兵衛景清は非常に強い武人で、平家の行く末を見るのが忍びないと、自ら目を突いたという逸話も残されているような人物です。その景清という武骨な武士が併せ持つ孤独感、寂しさのコントラストがこの曲の面白さの一つとなっています。

それを表現するためには型所だけでなく謡の技術も大事ですし、その佇まい、また構えの良さも必要で、それはこの曲を強く支える大きな要素と言えます。ですからその描き方も含め、能役者としての生き様も自然と反映されますので若い人には大変難しい曲です。

またこの曲は華雪(六世)、雅雪(七世)も得意とした曲で、父の八世銕之亟、そして伯父の榮夫もそれぞれ味わい深い舞台を見せてくれました。銕仙会としてとても大事にしてきた曲と言えます。

観世銕之丞

狂言 禁野

| シテ | 大名 | 山本東次郎 |

| アド | 所の者甲 | 山本泰太郎 |

| 〃 | 所の者乙 | 山本 則重 |

禁野(殺生禁断の地)に毎日現れる密猟者がいるというので、この地に住む男二人がそれを捕えようと待ち伏せる。

そこへ弓矢を手に、大名が狩りに現れた。男が大名に素知らぬ顔で近付いて禁野の由来を尋ねると、大名は得意げにその謂れを語りだす。さらに代わりに雉を射てやると男に言われて大名は弓矢を渡してしまい…。

能 巻絹

| シテ | 巫女 | 鵜澤 光 |

| ツレ | 都ノ男 | 安藤 貴康 |

| ワキ | 臣下 | 舘田 善博 | アイ | 下人 | 山本凜太郎 |

| 笛 | 一噌 隆之 | |

| 小鼓 | 幸 正昭 | |

| 大鼓 | 亀井 洋佑 | |

| 太鼓 | 大川 典良 |

| 地謡 | 野村 昌司 | 鵜澤 久 |

| 北浪 貴裕 | 西村 高夫 | |

| 浅見 慈一 | 清水 寛二 | |

| 馬野 正基 | 柴田 稔 | |

| 後見 | 観世銕之丞 | |

| 永島 忠侈 |

全国から巻絹を集め、三熊野に奉納するよう勅が下された。都から巻絹を運ぶ男は熊野に着くと、音無天神へと参詣する。男は梅の香に誘われ、梅花を愛でて音無明神に和歌を手向ける。そのため男は巻絹を納める期日に遅参し、その咎で縄をかけられてしまう。

そこへ音無明神の憑いた巫女が現れ、男の和歌の手向けを喜び、その罪を許して縄を解く。巫女は和歌の徳を述べ、やがて再び神懸かりして舞を舞う…。

前半の男の罪が許されるまでの展開と、後半の巫女の神懸かっての舞が見所の能。

さらに詳しい解説は<こちら>から

《90周年によせて》

この曲は巫女に神(音無天神)が取り憑くという、いわば憑き物の典型のような曲です。

ある不思議な宗教的官能性が始めから終わりまで一曲に溢れ、その中で絵解きをしていくようで、本地垂迹の中世の宗教観を持った不思議な曲です。

ツレの都の男は身分は低いけれど香しい梅を見て思わず歌を詠む、そういった自然に崇敬の心ある優しい人です。その歌を神も納受して感化される、そういう心は現代人も持ち合わせているはずで、それを忘れずに神と付き合っていかなければいけないと、昨今の様々な社会の現象の中でつくづく思います。

この十二月公演で本年の銕仙会九十周年記念と銘打った定期公演も終わります。

また来年より新たに百周年に向けて、そして確実な一歩を踏み出す銕仙会を今後とも宜しくご後援下さいますようお願い致します。この一年間のご支援に深く感謝申し上げます。

観世銕之丞