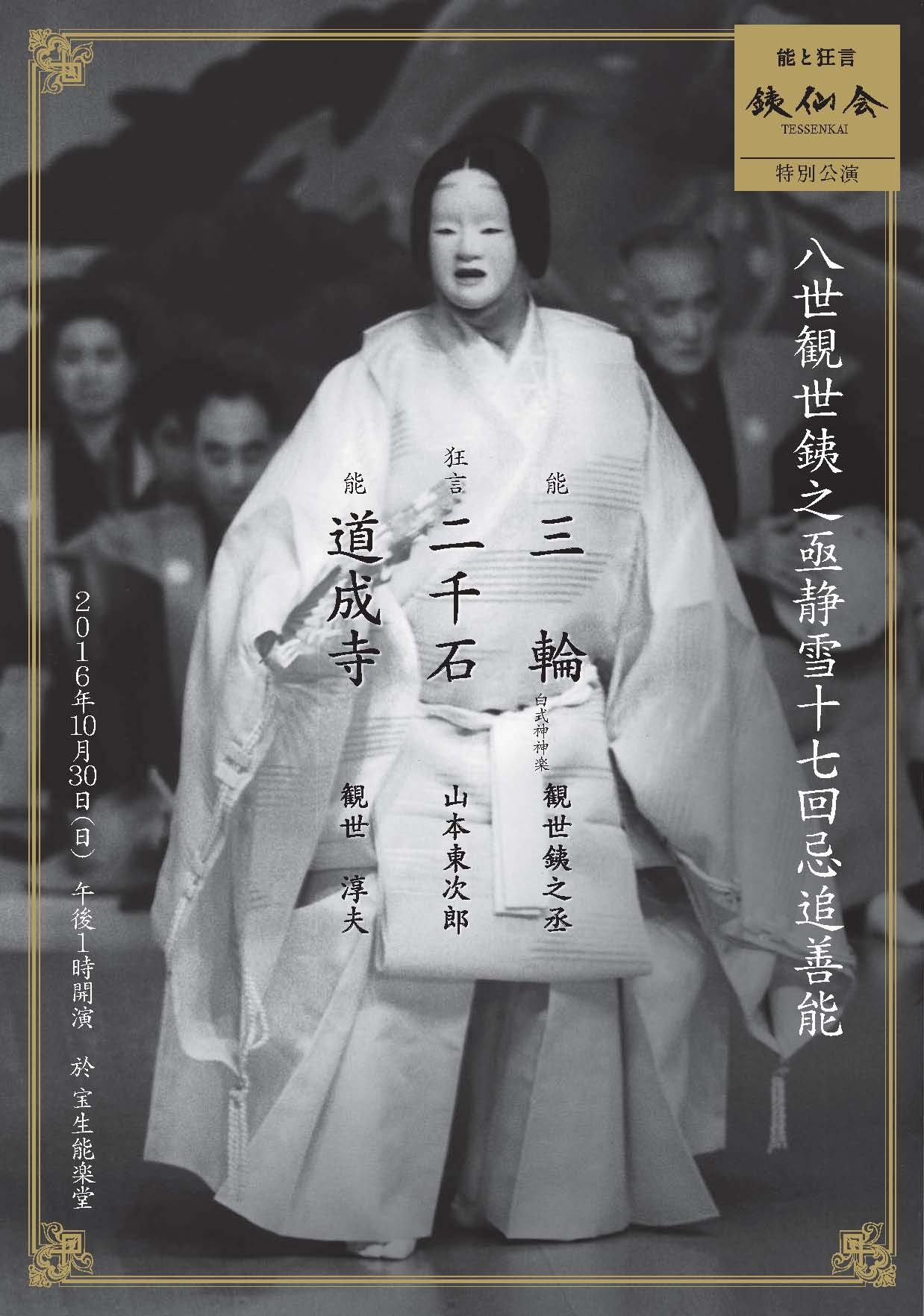

■2016年10月30日 別会

八世観世銕之亟静雪十七回忌追善能

- 能「三輪 白式神神楽」観世銕之丞

- 狂言「二千石」山本東次郎

- 能「道成寺」観世淳夫

- 会 場

- 宝生能楽堂

- 日 時

-

- 2016年10月30日(日)

- 午後1時開演(12時30分開場)

仕舞

|

|

観世 喜正 |

|

|

片山九郎右衛門 |

| 地謡 |

清水 寛二 西村 高夫 柴田 稔 鵜澤 久 |

能 三輪 白式神神楽

| 前シテ 後シテ |

里女 三輪明神 |

観世銕之丞 |

| ワキ | 玄賓僧都 | 森 常好 |

| アイ | 里人 | 山本 則重 |

| 笛 | 藤田六郎兵衛 | |

| 小鼓 | 曾和 正博 | |

| 大鼓 | 柿原 崇志 | |

| 太鼓 | 小寺 佐七 |

| 地謡 | 鵜澤 光 | 西村 高夫 |

| 野村 昌司 | 片山九郎右衛門 | |

| 浅見 慈一 | 浅井 文義 | |

| 小早川 修 | 観世 喜正 | |

| 後見 | 野村 四郎 | |

| 永島 忠侈 | ||

| 清水 寛二 |

秋の大和国三輪山。その麓に住む玄賓僧都のもとに捧げ物を持って女が訪ねる。女はあまりの夜寒に僧都から衣を賜ると、自分は三輪山に住んでいると教え、消え失せる。

三輪明神を祀る三輪山の御神木の杉に女に与えた衣が掛かっていると里人から聞いた僧都は御神木のもとへと赴く。そこにはまさしく衣が掛かっており、さらに衣には金文字で和歌が書き付けてあった。

やがて妙なる声が聞え、巫女姿の三輪明神が御神木より姿を現す。明神は和歌の徳を讚え、三輪山に伝わる神婚説話を語り始める。

かつてこの地に仲睦まじい夫婦がいたが、不思議なことに夫は夜しか妻のもとを訪れなかったという。理由を問う妻に夫は自らの姿を恥じているのだと答え、ここへ通うのも今宵限りと別れを告げる。悲しんだ妻は夫の裳裾に秘かに苧環の糸をとじ付けて跡をつけると、糸は三輪山の神杉に結び付けられていた。妻は夫が三輪の神杉であったことに驚き、その糸が三巻残っていたので、この杉を三輪のしるしの杉と言うようになったのだ、と。

また明神は天照大神の天の岩戸隠れに際し、神々が舞い遊んだことが神楽の始めとなったのだと、なおも神代の物語をして神楽を舞い、夜明けとともに消え失せてしまう。

神婚説話と天岩戸説話をからめた、神聖・清浄かつ艶やかな趣を持つ能。

「白式神神楽」の小書(特殊演出)は後シテの出立ちや舞、所作が通常の演出と大きく異なり、全体的に神話世界の清浄さや荘厳さが強調される演出で、極めて重い習の小書。

さらに詳しい解説は<こちら>から

狂言 二千石

| シテ | 主 | 山本東次郎 |

| アド | 太郎冠者 | 山本 則俊 |

| 後見 | 山本凜太郎 |

無断外出した太郎冠者を叱るため主人は冠者のもとへと出向く。聞けば冠者は都見物をしてきたと言うではないか。機嫌を直し、都の様子を尋ねる主人。冠者が都で覚えてきたという謡を聞かせると、主人はそれは祖先が恩賞を受けた際の大切な謡だと言ってその由来を語り、この謡をみだりに謡った冠者を手打ちにしようと刀の柄に手をかけるが…。

仕舞

|

|

大槻 文藏 |

|

|

野村 四郎 |

|

|

梅若万三郎 |

|

|

観世 喜之 |

|

|

梅若 玄祥 |

| 地謡 |

浅井 文義 小早川 修 浅見 慈一 北浪 貴裕 |

一調

|

|

観世 清和 |

| 大鼓 | 亀井 忠雄 |

能 道成寺

| 前シテ 後シテ |

白拍子 蛇体 |

観世 淳夫 |

| ワキ | 道成寺住僧 | 宝生 欣哉 |

| ワキツレ | 従僧 | 殿田 謙吉 |

| 〃 | 〃 | 大日方 寛 |

| アイ | 能力 | 山本泰太郎 |

| 〃 | 〃 | 山本 則孝 |

| 笛 | 杉 信太朗 | |

| 小鼓 | 大倉源次郎 | |

| 大鼓 | 亀井 広忠 | |

| 太鼓 | 観世 元伯 |

| 地謡 | 青木 健一 | 阿部 信之 |

| 谷本 健吾 | 山本 順之 | |

| 馬野 正基 | 浅見 真州 | |

| 泉 雅一郎 | 長山禮三郎 | |

| 後見 | 観世 清和 | |

| 片山九郎右衛門 | ||

| 北浪 昭雄 | ||

| 鐘後見 | 観世銕之丞 | |

| 柴田 稔 | ||

| 北浪 貴裕 | ||

| 長山 桂三 | ||

| 安藤 貴康 | ||

| 狂言鐘後見 | 山本 則重 | |

| 山本 則秀 | ||

| 山本凜太郎 | ||

| 若松 隆 |

満開の桜が咲き乱れる紀州道成寺。今日はこの寺に長らく失われていた鐘を再興する鐘供養の日であるからと、僧は能力に固く女人禁制を言い渡す。

そこへ現れた白拍子。女は舞を見せることを条件に供養の庭へ立ち入ると、烏帽子を着け、乱拍子を踏んで舞を舞う。やがて女は鐘を恨めしげに見上ると、鐘に近づき、鐘の内へ飛び入ってしまう。

大音響とともに落ちた鐘を見て驚く能力。僧は事の次第を語って聞かせる。

その昔山伏に恋い焦がれた女が、執心のあまり蛇体となり、その果てに遂にこの寺の鐘の中に匿われていた山伏を鐘もろとも熔かし殺してしまったのだ、と。

先程の白拍子もその女の怨霊であろうと言い、僧は法力を尽して祈る。やがて引き上げられた鐘の中から蛇体と化した女が現れ、僧に激しく挑みかかる…。

激しい気合を内に秘めた乱拍子を中心に緊張感溢れる場面の連続で、女性の底知れぬ情念の闇を表現した傑作能。

能楽師が一人前となるための登竜門的演目とされ、息もつかせぬ展開と緊張感の連続で、シテには特に気力、体力の充実が求められる大曲。

さらに詳しい解説は<こちら>から