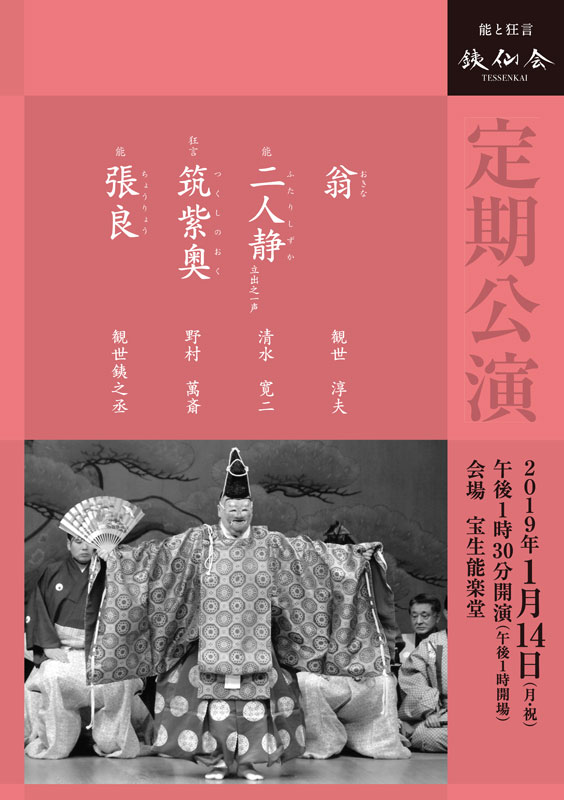

■2019年01月11日 定期公演

- 「翁」観世淳夫

- 能「二人静 立出之一声」清水寛二

- 狂言「筑紫奥」野村萬斎

- 能「張良」観世銕之丞

- 会 場

- 宝生能楽堂

- 日 時

-

- 2019年1月14日(月・祝)

- 午後1時30分開演(午後1時開場)

翁

| 翁 | 観世 淳夫 | |

| 三番叟 | 野村太一郎 | |

| 千歳 | 片山 清愛 | |

| 面箱 | 野村 裕基 | |

| 笛 | 杉 信太朗 | |

| 小鼓頭取 | 大倉源次郎 | |

| 〃 脇鼓 | 飯冨 孔明 | |

| 〃 | 大倉伶士郎 | |

| 大鼓 | 亀井 広忠 | |

| 地謡 | 小早川泰輝 長山 桂三 野村 昌司 北浪 貴裕 |

泉 雅一郎 長山禮三郎 浅井 文義 小早川 修 |

| 後見 | 観世銕之丞 | |

| 片山九郎右衛門 |

「とうとうたらりたらりら」という翁の謡い出しから始まり、颯爽とした千歳の舞、荘重な翁の舞、三番叟の力強い揉之段、鈴之段が舞われる。「能にして能にあらず」と言われ、天下泰平・五穀豊饒を寿ぎ予祝する、能の古態を留める神事の芸能。

さらに詳しい解説は<こちら>から

〈休憩20分〉

能 二人静 立出之一声

| 前シテ 後シテ |

里女 静御前 |

清水 寛二 |

| ツレ | 菜摘女 | 安藤 貴康 |

| ワキ | 勝手宮神主 | 殿田 謙吉 |

| 笛 |

藤田 次郎 |

|

| 小鼓 |

観世新九郎 |

|

| 大鼓 |

大倉慶乃助 |

|

| 地謡 | 鵜澤 光 谷本 健吾 北浪 貴裕 馬野 正基 |

鵜澤 久 柴田 稔 西村 高夫 小早川 修 |

| 後見 | 浅見 真州 | |

| 浅見 慈一 |

まだ春浅き吉野山勝手明神。若菜摘みをする一人の菜摘女のもとに不思議な女が現れ、一日経を書いて我が跡を弔うよう社家の人々へ言伝を頼み、名も名乗らず姿を消す。

菜摘女は急ぎ帰り、不審に思いながらも神職に伝えると、女は次第に気色が変わり静御前の霊が憑依する……。

義経の苦難、慕情、頼朝への恨めしさを物語り、菜摘女と静の霊が呼応するように舞を舞い、静の心情を描く能。

さらに詳しい解説は<こちら>から

〈休憩10分〉

狂言 筑紫奥

| シテ | 丹波の国の百姓 | 野村 萬斎 |

| アド | 筑紫の奥の百姓 | 石田 幸雄 |

| 小アド | 奏者 | 野村 万作 |

| 後見 | 内藤 連 |

筑紫奥の百姓と丹波の百姓が、年貢を納めるため上洛する。奏者が万雑公事(諸税・諸賦役)免除を二人に伝えると二人は大いに喜ぶ。奏者は二人があまりに声高に喜ぶので罰として耕作する田一反につき一笑いずつせよと無茶を命じ……。

能 張良

| 前シテ 後シテ |

老翁 黄石公 |

観世銕之丞 |

| ツレ | 龍神 | 長山 桂三 |

| ワキ | 張良 | 宝生 欣哉 |

| アイ | 張良ノ下人 | 中村 修一 |

| 笛 |

一噌 隆之 |

|

| 小鼓 |

鵜澤洋太郎 |

|

| 大鼓 |

柿原 弘和 |

|

| 太鼓 |

小寺眞佐人 |

|

| 地謡 | 小早川泰輝 | 馬野 正基 |

| 谷本 健吾 | 清水 寛二 | |

| 野村 昌司 | 片山九郎右衛門 | |

| 浅見 慈一 | 柴田 稔 | |

| 後見 | 野村 四郎 | |

| 観世 淳夫 |

漢の高祖に仕える張良はある夜、不思議な老人の夢を見る。夢の中で老人は張良に落とした沓を取って履かせ、五日後ここに来れば兵法の奥義を授けようと告げる。夢から五日後、遅れながらも約束の地へ行くと、老人は張良の遅参を叱り、更に五日後の深更に来るよう告げ、姿を消す。

再び張良が行くと、老人が馬に乗り現れ黄石公と名乗り、沓を川へ落として張良の志を試す。張良は激流の中現れた大蛇に立ち向かい、沓を取って黄石公に履かせると、兵法の奥義を授かり、大蛇は天に上がり、黄石公は光を放ち黄石となって消えたのであった。

さらに詳しい解説は<こちら>から