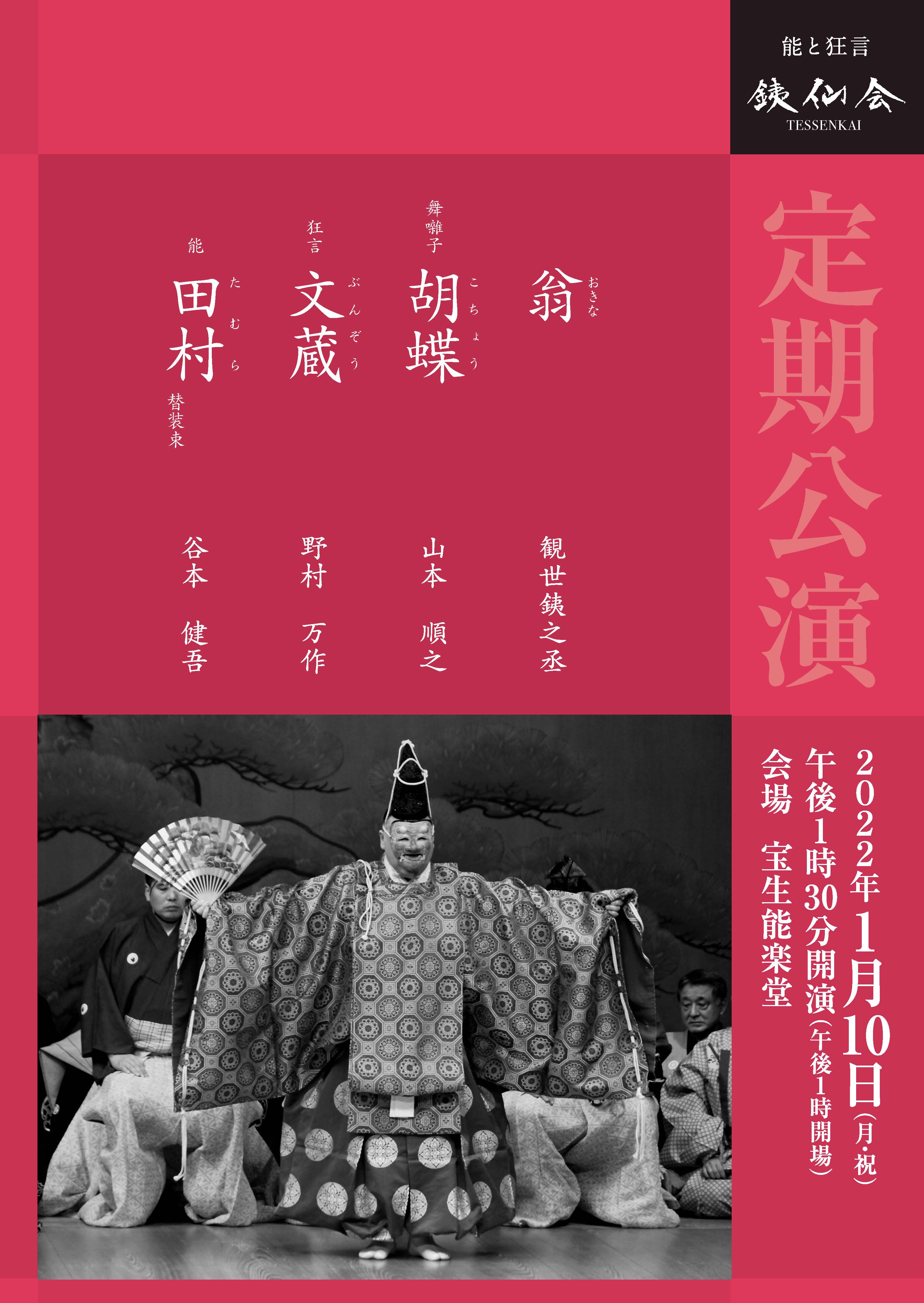

■2022年01月10日 定期公演

- 「翁」観世銕之丞

- 舞囃子「胡蝶」山本順之

- 狂言「文蔵」野村万作

- 能「田村替装束」谷本健吾

- 会 場

- 宝生能楽堂(全席指定)

- 日 時

-

- 2022年1月10日(月・祝)

- 午後1時30分開演

翁(おきな)

| 翁 | 観世銕之丞 | |

| 三番叟 | 深田 博治 | |

| 千歳 | 谷本悠太朗 | |

| 面箱 | 石田 淡朗 | |

| 笛 | 藤田 貴寛 | |

| 小鼓頭取 | 曽和 正博 | |

| 〃 脇鼓 | 森 貴史 | |

| 〃 | 曽和伊喜夫 | |

| 大鼓 | 亀井 洋佑 | |

| 後見 | 片山九郎右衛門 | |

| 観世 淳夫 | ||

| 地謡 |

安藤 貴康 馬野 正基 浅井 文義 小早川 修 長山 桂三 |

「とうとうたらりたらりら」という翁の謡い出しから始まり、颯爽とした千歳の舞、荘重な翁の舞、三番叟の力強い揉之段、鈴之段が舞われる。「能にして能にあらず」と言われ、天下泰平・五穀豊饒を寿ぎ予祝する、能の古態を留める神事の芸能。

さらに詳しい解説は<こちら>から

——〈休憩20分〉——

舞囃子 胡蝶(こちょう)

| シテ | 胡蝶ノ精 | 山本 順之 |

| 笛 小鼓 大鼓 太鼓 |

栗林 祐輔 森 貴史 佃 良太郎 三島元太郎 |

|

| 地謡 | 青木 健一 鵜澤 光 |

北浪 貴裕 柴田 稔 浅見 慈一 |

胡蝶に生まれながら早春に咲く梅花にだけ縁がないことを嘆く胡蝶の精は、法華経を読誦し微睡む僧のもとに現れ、梅花に舞い遊ぶ…。漢詩の思想や中国・日本の故事が織りなす優雅な能。

舞囃子では法華経の功徳によって歌舞の菩薩となった胡蝶が梅花に戯れ、舞う。

さらに詳しい解説は<こちら>から

狂言 文蔵(ぶんぞう)

| シテ | 主 | 野村 万作 |

| アド | 太郎冠者 | 飯田 豪 |

| 後見 | 内藤 連 |

無断で旅に出て帰宅した太郎冠者は、京都見物をして主人の伯父を見舞ってきたが、そこでご馳走になったものの名を忘れてしまったという。主人がいつも好んで読む『源平盛衰記』の石橋山合戦の話に出てくるものを食べたというので、主人はその話を語り始め…。

——〈休憩10分〉——

能 田村 替装束(たむら かえしょうぞく)

| 前シテ 後シテ |

童子 坂上田村麻呂 |

谷本 健吾 |

| ワキ | 旅僧 | 野口 能弘 |

| ワキツレ | 従僧 | 野口 琢弘 |

| 〃 | 〃 | 梅村 昌功 |

| アイ | 清水寺門前ノ者 | 内藤 連 |

| 笛 小鼓 大鼓 |

藤田 次郎 吉阪 一郎 國川 純 |

| 後見 | 鵜沢 久 | |

| 浅見 慈一 |

| 地謡 | 小早川泰輝 安藤 貴康 長山 桂三 北浪 貴裕 |

馬野 正基 西村 高夫 清水 寛二 柴田 稔 |

東国方の僧たちが春の清水寺を訪れると、地主権現に仕える童子が現れる。不思議な様相の童子は、坂上田村麻呂創建の清水寺の来歴を語り、あたりの名所を教えると、我は坂上田村麻呂の化身だと明かして姿を消す。

桜散る夜、僧たちが読経をしていると、ありし武将の姿で田村麻呂の霊が現れ、観音の瑞験により伊勢国鈴鹿の凶徒に討ち勝った武勇を見せる。

桜満開の春の宵に語られる、観音の霊験譚を描いた能。

さらに詳しい解説は<こちら>から