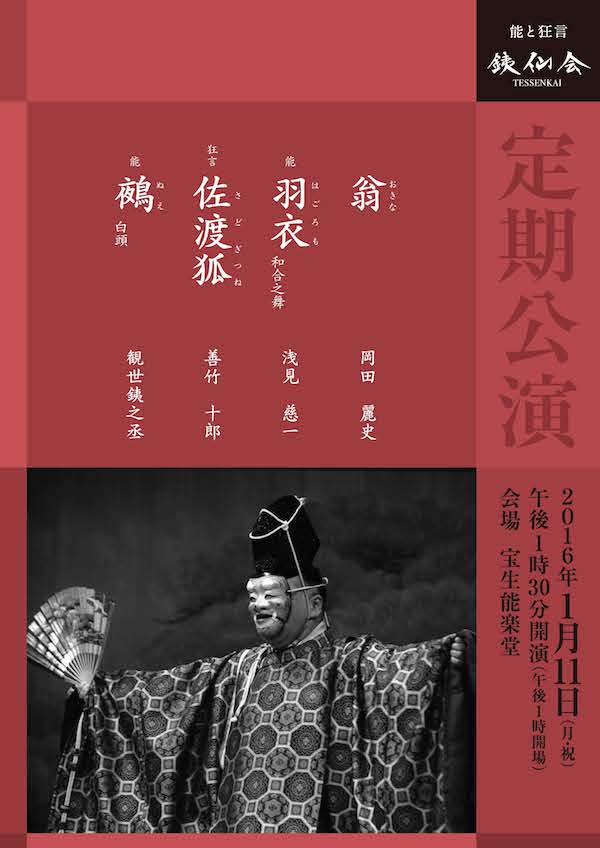

■2016年01月11日 定期公演

- 「翁」岡田麗史

- 能「羽衣和合之舞」浅見慈一

- 狂言「佐渡狐」善竹十郎

- 能「鵺白頭」観世銕之丞

- 会 場

- 宝生能楽堂(全席指定)

- 日 時

-

- 2016年1月11日(月・祝)

- 午後1時30分開演(午後1時開場)

翁

| 翁 | 岡田 麗史 | |

| 三番叟 | 善竹大二郎 | |

| 千歳 | 谷本 健吾 | |

| 面箱持 | 善竹富太郎 | |

| 笛 | 一噌 隆之 | |

| 小鼓頭取 | 鵜澤洋太郎 | |

| 〃 脇鼓 | 田邊 恭資 | |

| 〃 | 清水 和音 | |

| 大鼓 | 柿原 崇志 | |

| 地謡 | 観世 淳夫 | 馬野 正基 |

| 安藤 貴康 | 西村 高夫 | |

| 野村 昌司 | 野村 四郎 | |

| 北浪 貴裕 | 柴田 稔 | |

| 後見 | 観世銕之丞 | |

| 長山禮三郎 |

厳粛且つ清浄な空気の中、役者一同が登場する。「とうとうたらりたらりら」という翁の謡い出しから始まり、颯爽とした千歳の舞、荘重な翁の舞、三番三の力強い揉之段、鈴之段が舞われる。「能にして能にあらず」と言われ、天下泰平・五穀豊饒を寿ぎ予祝する、能の古態を留める神事の芸能。

さらに詳しい解説は<こちら>から

〈休憩15分〉

能 羽衣 和合之舞

| シテ | 天人 | 浅見 慈一 |

| ワキ | 漁夫白龍 | 宝生 欣哉 |

| ワキツレ | 漁夫 | 則久 英志 |

| 〃 | 〃 | 大日方 寛 |

| 笛 | 藤田 貴寛 | |

| 小鼓 | 観世新九郎 | |

| 大鼓 | 亀井 広忠 | |

| 太鼓 | 桜井 均 | |

| 地謡 | 鵜澤 光 | 小早川 修 |

| 長山 桂三 | 阿部 信之 | |

| 北浪 貴裕 | 山本 順之 | |

| 馬野 正基 | 柴田 稔 | |

| 後見 | 北浪 昭雄 | |

| 清水 寛二 |

※都合により配役を変更いたしました。

笛 一噌仙幸 → 藤田貴寛

駿河国三保の松原でこの世のものとも思えぬ美しい衣を拾った漁夫白龍。その衣がなくては天上界に帰れないと嘆く天女に対し、白龍は舞を見せれば衣を返すと条件を出す。しかし羽衣なくては舞えぬという天女に、先に衣を返せばそのまま帰ってしまうのではないかと白龍は疑うが…。

麗らかな春景色の中に舞い遊ぶ天女の美しさと、人間との比較で際立つ天女の純粋無垢さを描いた能。

さらに詳しい解説は<こちら>から

狂言 佐渡狐

| シテ | 奏者 | 善竹 十郎 |

| アド | 越後の百姓 | 善竹大二郎 |

| 小アド | 佐渡の百姓 | 善竹富太郎 |

佐渡に狐はいないと主張する越後の百姓と、いると言い張る佐渡の百姓。どちらが正しいか奏者(役人)に判定してもらうことになるが、賭けに勝つため佐渡の百姓は奏者に賄賂を贈り、さらに狐の特徴まで教えてもらって…。

役人に賄賂を渡すという風刺を軸に、三者三様の人間の愚かしさをドタバタ喜劇のうちに描いた脇狂言。

〈休憩10分〉

能 鵺 白頭

| 前シテ 後シテ |

舟人 鵺 |

観世銕之丞 |

| ワキ | 旅僧 | 殿田 謙吉 |

| アイ | 里人 | 善竹 十郎 |

| 笛 | 松田 弘之 | |

| 小鼓 | 幸 清次郎 | |

| 大鼓 | 亀井 忠雄 | |

| 太鼓 | 観世 元伯 | |

| 地謡 | 小早川泰輝 | 鵜澤 久 |

| 安藤 貴康 | 清水 寛二 | |

| 長山 桂三 | 浅井 文義 | |

| 小早川 修 | 西村 高夫 | |

| 後見 | 浅見 真州 | |

| 永島 忠侈 |

旅の僧が摂津国芦屋で毎夜光るものが出るという洲崎の御堂に一夜の宿を借りる。すると異様な風体の舟人がうつほ舟に乗って現れた。舟人は自分が源頼政に退治された鵺の亡霊であると明かし、姿を消す。やがて僧の回向に鵺の霊が姿を現し、頼政に射殺された有様を仕方話に語り出す…。

勝者頼政の華々しい武勇潭ではなく、敗れ去り闇に生きる宿命の鵺の視点から描いた、独特な味わいの能。。

さらに詳しい解説は<こちら>から