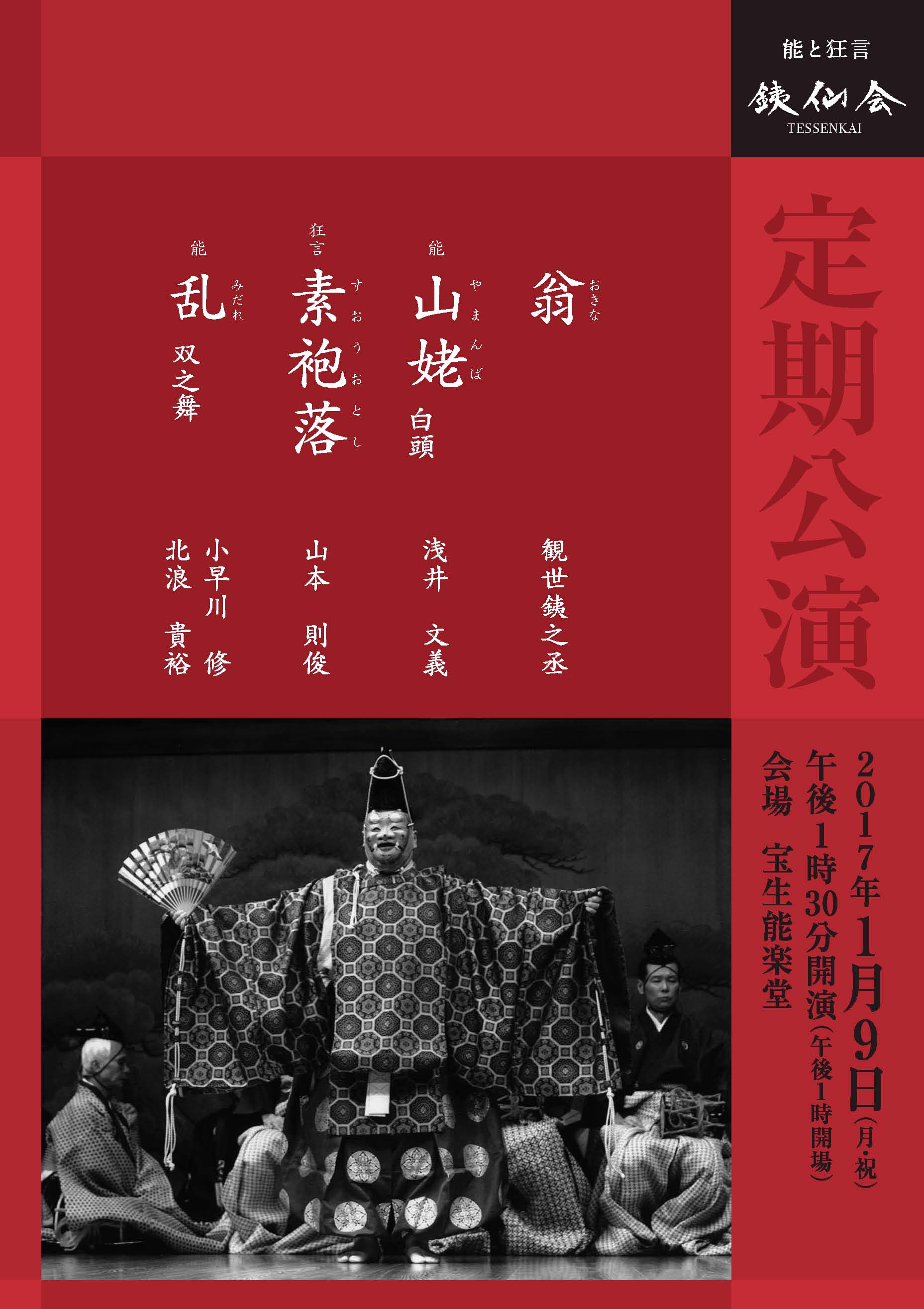

■2017年01月09日 定期公演

- 「翁」観世銕之丞

- 能「山姥 白頭・長杖之伝」浅井文義

- 狂言「素袍落」山本則俊

- 能「乱 双之舞」小早川修、北浪貴裕

- 会 場

- 宝生能楽堂

- 日 時

-

- 2017年1月9日(月・祝)

- 午後1時30分開演(午後1時開場)

翁

| 翁 | 観世銕之丞 | |

| 三番三 | 山本 則秀 | |

| 千歳 | 安藤 貴康 | |

| 面箱持 | 山本凜太郎 | |

| 笛 | 藤田 貴寛 | |

| 小鼓頭取 | 幸 正昭 | |

| 〃 脇鼓 | 森澤 勇司 | |

| 〃 | 後藤嘉津幸 | |

| 大鼓 | 亀井 広忠 | |

| 地謡 | 谷本 健吾 | 柴田 稔 |

| 長山 桂三 | 阿部 信之 | |

| 野村 昌司 | 浅見 真州 | |

| 馬野 正基 | 長山禮三郎 | |

| 後見 | 野村 四郎 | |

| 浅見 慈一 |

厳粛且つ清浄な空気の中、役者一同が舞台に登場する。「とうとうたらりたらりら」という翁の謡い出しから始まり、颯爽とした千歳の舞、荘重な翁の舞、三番三の力強い揉之段、鈴之段が舞われる。「能にして能にあらず」と言われ、天下泰平・五穀豊饒を寿ぎ予祝する、能の古態を留める神事の芸能。

さらに詳しい解説は<こちら>から

〈休憩20分〉

能 山姥 白頭・長杖之伝

| 前シテ 後シテ |

女 山姥 |

浅井 文義 |

| ツレ | 百万山姥 | 観世 淳夫 |

| ワキ | 従者 | 宝生 欣哉 |

| ワキツレ | 供人 | 大日方 寛 |

| 〃 | 〃 | 御厨 誠吾 |

| アイ | 里人 | 山本 則孝 |

| 笛 |

竹市 学 |

|

| 小鼓 |

曾和 正博 |

|

| 大鼓 |

國川 純 |

|

| 太鼓 |

三島元太郎 |

|

| 地謡 | 小早川泰輝 | 泉 雅一郎 |

| 谷本 健吾 | 西村 高夫 | |

| 長山 桂三 | 清水 寛二 | |

| 馬野 正基 | 柴田 稔 | |

| 後見 | 浅見 真州 | |

| 北浪 昭雄 |

百万山姥という山姥の曲舞で有名な都の遊女が信濃国善光寺詣の途次、越後越中の境川で所の女に一夜の宿を借りる。

やがて深い仏教哲理を説く変幻自在な精霊、山姥が現れ、善悪不二、六道輪廻の苦しみを説き、山廻りの舞を舞う。

神秘的な宇宙観、禅的思想を表現したスケールの大きな能。

さらに詳しい解説は<こちら>から

狂言 素袍落

| シテ | 太郎冠者 | 山本 則俊 |

| アド | 主 | 山本凜太郎 |

| 〃 | 伯父 | 山本東次郎 |

伊勢参りを思い立った主人は伯父を誘うため、太郎冠者を使いにやらせる。伯父は急なことと断るが、門出を祝して冠者に酒を振舞い、おまけに餞別の素袍まで与えて帰す。

上機嫌の冠者は酒に酔って千鳥足。そこへ帰りが遅いと主人が冠者を迎えにやってくる。冠者はふらふらと歩き、伯父に貰った素袍を落として…。

屈託のない冠者の人柄と酔いっぷりが笑いを誘う。

〈休憩10分〉

能 乱 双之舞

| シテ | 猩々 | 小早川 修 |

| シテ | 猩々 | 北浪 貴裕 |

| ワキ | 高風 | 工藤 和哉 |

| 笛 |

一噌 幸弘 |

|

| 小鼓 |

観世新九郎 |

|

| 大鼓 |

大倉慶乃助 |

|

| 太鼓 |

梶谷 英樹 |

|

| 地謡 | 小早川泰輝 | 泉 雅一郎 |

| 安藤 貴康 | 長山禮三郎 | |

| 野村 昌司 | 山本 順之 | |

| 浅見 慈一 | 西村 高夫 | |

| 後見 | 観世銕之丞 | |

| 永島 忠侈 |

中国瀋陽の河のほとり。水中より全身を赤に彩られた妖精猩々が現れ、孝行者の高風に汲めども尽きぬ酒壷を与え、無邪気に波を蹴立てて舞い戯れる…。

『乱』は通常上演される『猩々』と異なり、猩々が独特なリズムの中、特有の足遣いで水上に舞い戯れる様を見せる特殊演出。また今回の『双之舞』の小書がつくと、猩々が二体登場して相舞となる、珍しい形での上演となる。

さらに詳しい解説は<こちら>から