■2020年01月13日 定期公演

- 「翁」観世銕之丞

- 能「羽衣 彩色之伝」野村四郎

- 狂言「成上り」野村万蔵

- 能「金札」観世淳夫

- 会 場

- 宝生能楽堂(全席指定)

- 日 時

-

- 2020年1月13日(月・祝)

- 午後1時30分開演(午後1時開場)

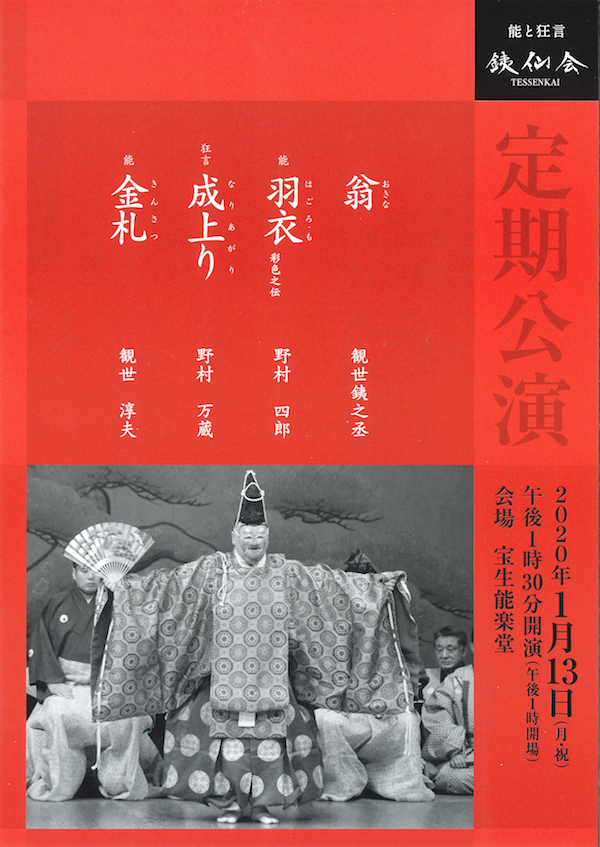

翁(おきな)

| 翁 | 観世銕之丞 | |

| 三番叟 | 小笠原 匡 | |

| 千歳 | 長山 凜三 | |

| 面箱持 | 小笠原弘晃 | |

| 笛 | 松田 弘之 | |

| 小鼓頭取 | 曾和 正博 | |

| 〃 脇鼓 | 住駒 匡彦 | |

| 〃 | 曾和伊喜夫 | |

| 大鼓 | 原岡 一之 | |

| 地謡 | 小早川泰輝 観世 淳夫 谷本 健吾 長山 桂三 |

馬野 正基 柴田 稔 西村 高夫 小早川 修 |

| 後見 | 浅見 真州 | |

| 長山禮三郎 |

「とうとうたらりたらりら」という翁の謡い出しから始まり、颯爽とした千歳の舞、荘重な翁の舞、三番叟の力強い揉之段、鈴之段が舞われる。「能にして能にあらず」と言われ、天下泰平・五穀豊饒を寿ぎ予祝する、能の古態を留める神事の芸能。

さらに詳しい解説は<こちら>から

〈休憩15分〉

能 羽衣彩色之伝 (はごろも さいしきのでん)

| シテ | 天女 | 野村 四郎 |

| ワキ | 漁夫白龍 | 森 常好 |

| ワキツレ | 漁夫 | 則久 英志 |

| 〃 | 〃 | 梅村 昌功 |

| 笛 |

一噌 庸二 |

|

| 小鼓 |

観世新九郎 |

|

| 大鼓 | 亀井 忠雄 | |

| 太鼓 |

三島元太郎 |

|

| 地謡 | 安藤 貴康 野村 昌司 北浪 貴裕 小早川 修 |

鵜澤 久 西村 高夫 浅井 文義 柴田 稔 |

| 後見 | 清水 寛二 | |

| 浅見 慈一 |

春のどかな三保松原。ある朝、漁夫白龍は松に掛かった天女の衣を見つける。白龍は妙なる衣を家宝にすべく持ち帰ろうとすると、持ち主である天女が現れ、衣なしでは天界に帰れぬと嘆く。白龍は天人の舞楽を条件に衣を返そうとするが、先に衣を返せば舞を見せずに天に帰るのではないかと天女を疑う。天女は白龍の疑いに対し、天に偽りなきことを言うと、衣を纏って舞を舞い、地上に数々の宝を降し、夕霞に紛れ富士山の彼方へ消えたのだった。

さらに詳しい解説は<こちら>から

狂言 成上り(なりあがり)

| シテ | 太郎冠者 | 野村 万蔵 |

| アド | 主 | 野村万之丞 |

| 小アド | すっぱ | 野村拳之介 |

| 後見 | 能村 晶人 |

主人は太郎冠者を伴い鞍馬寺に参籠する。そこへ参詣客を狙ったすっぱ(盗人)が現れ、寝ている冠者の傍らにある主人の刀に目をつけると、刀を青竹にすり替え、まんまと盗みを働く。目覚めた太郎冠者は主人に叱られまいと、物が別の物に成り上がる(変わってしまう)話をして…。

能 金札(きんさつ)

| シテ | 天太玉命 | 観世 淳夫 |

| ワキ | 勅使 | 宝生 欣哉 |

| ワキツレ | 従者 | 御厨 誠吾 |

| 〃 | 〃 | 宝生 尚哉 |

| 笛 |

藤田 貴寛 |

|

| 小鼓 |

鵜澤洋太郎 |

|

| 大鼓 | 大倉慶乃助 | |

| 太鼓 |

金春 國直 |

|

| 地謡 | 鵜澤 光 安藤 貴康 谷本 健吾 長山 桂三 |

野村 昌司 浅見 慈一 馬野 正基 北浪 貴裕 |

| 後見 | 観世銕之丞 | |

| 永島 忠侈 |

桓武天皇が奈良から都を遷し、平安京を造営した平和な御代。大宮造りのため、勅使一行は伏見へと向かう。

深更、一行は黄金の札に書かれた神の告げが下るのを待っていると、社殿より金札の神体天太玉命が現れた。天太玉命は弓矢を構えて四方を射祓うと、弓を外し剣を納め、国土を守護し社殿へと消えたのであった。

神の威勢を現し、御代を寿ぐ祝言の能。

さらに詳しい解説は<こちら>から